φ

それは決して触れてはいけない。

それは決して開いてはいけない。

それは決して読んではいけない。

そんな事を言われたら、貴方は一体どうするだろうか?

別にこれは難しい問いかけでもなんでもない。

だから是非とも簡単に考えていただきたい。

読んではいけない。だから開いてはいけない。

だから、触れてはいけない。

ならば答えは簡単。放っておけばいいのだ。

触れず、開かず、そして読まず。それを見つけてしまっても、ただ何も見なかったかのようにしておけばいいだけ。

実に簡単な答えだ。しかしそれは簡単だからこそ難しい。

少し話しは変わるが、ウツボカズラという植物をご存知だろうか。

名前だけではすぐに思いつかない人もいるかもしれない。

だが、その容姿を見れば誰もが一度は目にした事があるだろう、食虫植物の中でも代表的な物である。

生息している場所はほとんどが湿地や荒地、岩場など、十分な栄養が取れない環境だ。その為に袋状になった葉の先に虫を誘き寄せて消化、吸収し、足りない栄養を補っている。

袋の入り口の周りや、蓋の内面にある沢山の蜜線に誘われた虫は、分泌されたロウ質によって中に溜まった水に滑り落ちてしまい、溺れて死んでしまう訳だ。

更に詳しく言うなれば――これ以上は流石に話が逸れすぎるので割愛させていただこう。

しかし、何故その虫達はそうしてウツボカズラの餌食となってしまうのか。

それは触れてはいけなくて、近づいてはいけなくて、見て見ぬふりをしなくてはいけない物であるのに、だ。

そう、先にも言った通り、虫達は誘われてしまうのだ。

そして一度でもその罠に嵌ってしまったが最後。

そこから逃げ出す事は出来ない。

故に仲間に伝える事も出来ない。

虫達が誘われ、罠に掛かってしまうのは、それを「知らない」からなのだ。

さて、話を戻そう。

決して触れてはいけなくて、決して開いてはいけなくて、決して読んではいけない。

仮に貴方の目の前にある本がそんな物だったとしたら。貴方がその事を知らずにいたとしたら。

そして、その本がとても魅力的に見えてしまったとしたら。

貴方はその本を触れずにいられるだろうか?

貴方はその本を開かずにいられるだろうか?

貴方はその本を読まずにいられるだろうか?

本というものはすべからく誰かに読まれる為に存在している。

例えば店の棚の中で、例えば膨大な数を誇る図書館の蔵書の中で、本は今日も貴方に読まれる事だけを望み、待ち続けている。

しかし、もしその本が『待っていた』のではなく『誘っていた』としたら。

果たして、貴方はそれを見極める事が出来るだろうか?

そして、もし誘われるがままに開いてしまったとしたら、その本を最後まで読めるだろうか?

φ

――ぱたん。

そんな、何かが倒れるような音が聞こえたような気がして、咲夜は書棚を拭いていた手を止めて後ろを振り返ってみた。

だがその先に異常は認められない。

「……?」

気の所為か、と思ってまた目の前の書棚へと向き直ったその時。

――さらり、と。

今度は首だけではなく、全身をそちらへと向けて、食い入るように周りを見渡してみる。

左手側の壁の端から、ゆっくり右へ、右へと。

壁に並ぶ書棚、置かれた小物、両脇を書棚に挟まれるように置かれた机の上、そしてまた本棚へ。

確かにここは自分の部屋ではない。

しかし、無許可に進入した訳でもないし、ましてや泥棒に入ったのでもない。

ならばなぜそこまで神経質になるのか。

一切の色を無くし、灰色に染まるその世界に立つ少女。

彼女が動けば、確かにその肩口まで伸びた銀の髪も、そしてその身を纏うミディアムエプロンの少し大振りなフリルも、群青色のワンピースの若干短いスカートも、そしてその下に穿かれたパニエも揺れ動く。

だがしかし、その灰色の世界の中において、それらはとかく不自然だった。

どこがと言われれば答えに詰まるのだが、言うなれば違和感、だろうか。

しかしそれもそのはず、この世界は今「彼女のもの」なのだから。

吸血鬼であるレミリア・スカーレットが治める館、紅魔館。

そのメイドの一人に至るまでが全て妖怪で占められている中、唯一の人間でありながらメイド長の座に着いた少女。

彼女がこの地位にまで上り詰めた、その最大の理由がこの「能力」だった。

物質、世界、この世におけるあらゆるものの時間を操る事が出来る能力。

そうでなくとも、その卓越した身体能力と、レミリアに叩き込まれた戦闘術の前には、並大抵の妖怪では手も足も出ないだろう。

そんな彼女であるから、今この場で起きている異変に対してもいたって冷静に、そしてある種の確信を持っていた。

時間の止まった世界。

壁に置かれたランプの火さえもが、その揺らめきを止めている。

そこは彼女にのみ許された、彼女だけの世界。

その中で、本来聞こえるはずのない「音」が聞こえたのだ。

右へ右へと動かされていく視線は、壁の右端に辿り着いたところで一気に左へと戻された。

その視線の先には、机の上に置かれた一冊の本。

咲夜がこの部屋の掃除を始める前、すなわち時間を止める前は確かにその本は閉じていた。

なのに、この時間の止められた世界の中で、その本は表紙を開いている。

そして今も咲夜の目の前でぱらり、ぱらりと独りでにページが捲られていっているのだ。

「パチュリー様の悪戯……なんて訳でもなさそうだけれど」

そこから感じられるのは、微弱ながらも魔力。

この部屋の主の名を呟いてふむ、と一つ頷くと、咲夜が机に向かって一歩を踏み出した。

ローファーの踵がコツ、と床を踏み鳴らすと同時に、世界がその色を取り戻す。

空気は淀みを取り戻し、壁のランプはじじと音を立てて煌めいて。

どこか遠くに聞こえるノイズのようなものは雨の音だろうか。

今も変わらず本はぱらり、ぱらりとそのページを捲っていっている。決して早くはなく、決して遅くもなく。

一歩近づく毎に、感覚が研ぎ澄まされていく。

相手がなんであれ、初見であれば時間を止めて調べた方が安全ではあるのだが、今回ばかりはそうも言っていられない。

なにせ、相手は止まった世界の中で動いてみせたのだから。

もし何かしらの攻撃を仕掛けてくるような場合があれば、そしてそれさえも自分の能力に干渉してくるのならば、時間を止める事に使っていた力を目の前の相手に向けた方が効率はいい。

途中で掃除を放棄するという行為は、自分のメイドとしてのプライドが許してはくれない。

だかといって、独りでにページを捲っていくような本を、このまま野放しにもしてはおけない。

コツ、と床を踏み鳴らす音は、一切そのリズムを崩す事無く。そこには戸惑いや躊躇いといったものは微塵も感じられない。

「さて、鬼が出るか蛇が出るか」

最後に一つ、コツ、と音を立てて咲夜が机の前に立つ。

本がページを捲る事を止めたのは、それを察知したからなのか、それとも偶然か。

φ

「部屋の掃除?」

思いがけない問い掛けに、パチュリーは紙面に落としていた視線を、テーブルの前に立つ咲夜へと向けた。

「はい。まだ昨日の事が尾を引いているのか、おかげでお嬢様は目覚めた三十秒後には不貞寝という名の二度寝を決め込みまして」

雨も降っているみたいですし、とそこで一息。

吐き出された溜息は、主の行動を憂いているのか、現状を憂いているのか。

ちなみに昨日の事とは、レミリアが霊夢相手にチェス、花札、ポーカー、囲碁、果ては軍人将棋に至るまで、数多のゲームで総計二百三十六連敗した事である。勝ち数はなんとゼロ。

狙ったかのように自陣の地雷とタンクを潰していく駒が、ヒコーキではなく工兵だったと知った時、レミリアは完全に燃え尽きた。きっと、一手目に敵陣地に突っ込んだ大将の相手が、見事にスパイだった事も響いていたのだろう。

だがそんな事には興味はないのか、パチュリーは目線で咲夜に先を促した。

「言ってしまいますとやる事が無いのですが、だからと言って何もしない訳にもいきませんので」

「それで、私の部屋の掃除を?」

「あまり埃を溜め込むと、辛いかと思いまして」

紅魔館の中にある書斎……と言うには少々巨大すぎる部屋。

十の角を持つ壁を、高く高く、遥か上の天井にまで聳える書棚が覆っている。更に部屋の中ほどでも、見上げるほどに高い書棚が不規則に立ち並んでいた。

それはあたかも巨大な迷路のように。

そんな大図書館と言っても過言ではない部屋の一角に設けられた丸いテーブル。

その上に読みかけの本を置いて、パチュリーはなるほど、とアンティークチェアの背にもたれかかった。

かちゃん、と小さな音。

いつの間にか、テーブルの上には一組のティーセットがあった。

ソーサーに置かれたカップからは、暖かそうな湯気と共に広がる、ハーブの香り。

「ありがとう。そうね……お願いしようかしら」

「畏まりました。すぐに済むと思いますので、終わりましたらまたお伺いしますね」

一礼する咲夜の左手に持たれていたのは、銀のトレイ。恐らくはティーセットを乗せてきたものだろう。

「悪いわね」

「いえ、やる事がなかったのは事実ですから」

「……掃除が出来る魔法でも作ろうかしら」

「前にどこかの白黒鼠が同じような事を言っていましたよ」

「……やめとくわ」

椅子の背にもたれたまま、疲れたように息を漏らすパチュリーを見て、咲夜がくすりと笑った。「それでは、行ってまいります」

「えぇ、お願いね」

しかし、その言葉を受け取るべき人物の姿は既に無かった。

ただ「任せてください」という声だけを残して。

一人残ったパチュリーはそれ以上は何も言わず。

幾分湯気の薄くなったカップを手に取り、口元へと寄せて、ついと傾ける。

「……熱い」

猫舌だった。

ソーサーと一緒にカップをテーブルに戻すと、細く立ち昇る湯気をなんとなしに眺めてみる。

ゆらゆらと。

ゆらゆらと。

再び伸ばされた手は、しかしカップではなく、ティーポットの脇に置かれていた小さなベルへ。

指先でちょんと摘んで持ち上げたところで、パチュリーが不意にその手を止めた。

「あぁ、そういえばあの子は今いないんだっけ」

漏らした呟きの中で、もう一つ何かに気付いたのか、あ、と小さく声を上げた。

「咲夜に言うのを忘れていたわ……私としたことが、失態ね」

両の手足を投げ出し、漏れる息はより深く。

考えようとしても、どうにも思考が定まってくれないのは寝不足の所為なのか。

「妖怪にも寝不足とかあるのかしら?」

そのまま暫く。ようやく立ち上がる気になったのか、パチュリーが腰を上げるも、それはやっぱりどこか面倒くさそうで。

ふわり、と漂うように歩き出すと、その姿は立ち並ぶ書棚の影へと消えていった。

テーブルの上にはすっかり湯気が昇らなくなった白いカップが一つ、置かれたまま。

φ

「……絵本?」

最初に見下ろした時、その本には何も書かれていなかった。

恐る恐る手を伸ばしてみるも、本は特に動きを見せる訳でもなく。

先ほど感じられた魔力も今はない。

ならばと手にとってみたが、それでも本はやっぱり本で、それ以外の何者でもなかった。

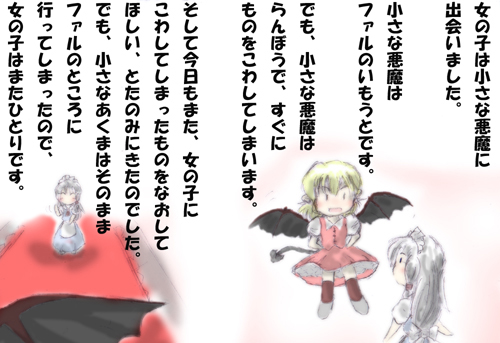

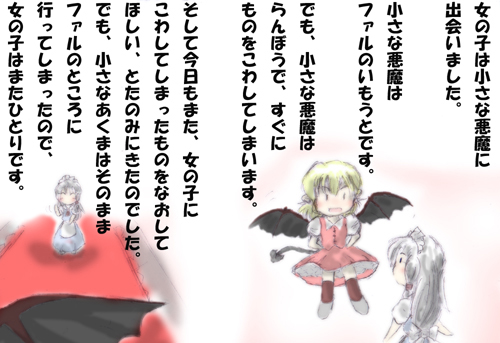

ぱらぱらと白紙のページを捲りながら、一体なんだったのだろうか、と考えていた矢先、目に飛び込んできたのはページ一杯に描かれた絵。

子供向けなのだろうか、そこには可愛らしくデフォルメされたキャラクターが描かれていた。

「これは……私?」

銀の髪に青い瞳、見慣れたメイド服。

デフォルメされてはいるが、それはやはり自分のように見えた。

「パチュリー様が描いたのかしら?」

確かめてみようと一旦本を閉じてみる。

だが、山羊の皮だろうか、黒い表紙には金箔押しされたタイトル以外は何も見受けられず。

手に持って背表紙、裏表紙を確かめてみるも、著者を表すものはこれといって何も無かった。

本を持ったまま、どうしようかと考えてみる。

「やっぱり気になるわよねぇ」

そうして至った結論。

この本をパチュリーが描いたのかは解らない。

しかし、自分の事が描かれているかもしれないと知った以上、見なかった事にするには好奇心を抑えきれそうになかった。

「……何が描いてある事やら」

つい先程まで見せていた警戒心もどこ吹く風か。

黒い山羊皮の表紙をはらりと捲る手はどこか楽しそうに。綻んだ顔は期待半分といったところか。

『Red Girl Adventure』

開いてみればなんて事は無い、それは正に絵本だった。

大きな館で働く一人のメイドが、我侭な主人にあれやこれやと言われる度に、東奔西走するというような物で。

「へぇ……中々上手いじゃない」

その、どこか自分に似た内容に親近感が沸いたのか、咲夜はついぞ夢中になってその本に魅入ってしまっていた。

だから咲夜は気付かなかった。

普段の彼女であれば、まずこんな事態には陥らなかっただろう。

回避する手段はいくらでもあったはずなのに、どうして何一つできなかったのか。

それほどに、それは「完全で瀟洒」と呼ばれる彼女にとってはありえない事態だった。

結局何が起きたのかと言えば、

「ねぇ咲夜、机の上の本なんだけど……」

「ひやぁぅ!?」

かちゃりと音を立てて開けられたドアから姿を見せたのはパチュリーだった。

いくら部屋に人が居る事が解っているとはいえ、やっぱりそこは自分の部屋な訳で。

せめてノックの一つでもしていたならば、咲夜もそこまで取り乱す事はなかっただろう。

だが、部屋の中へと足を踏み入れたパチュリーの前には、既に誰の姿も無く。

「咲夜?」

改めて部屋の中を見渡してみるが、求める姿は認められず。

「声がしたと思ったんだけど……」

机の前まで来たところで、パチュリーは初めてそこに変化が起こっていた事に気づいた。

本が置かれていたはずの机の上には、代わりに少し埃によごれた布巾が一枚。

それを見たパチュリーが深い溜息を一つ。

しかし、すぐにいつもの無表情に戻ると、特に気にした素振りも見せずにくるりと背を向けた。

「まぁ、咲夜なら大丈夫でしょう」

開けた時と同じように、ぱたんと音を立ててドアが閉められる。

静寂だけが残った部屋の中。

揺らめいていた灯りが不意に消えると、机の上に置かれていた布巾が突然燃え上がり、それはすぐに灰へと変わった。

φ

何故だろう。

どうにか気も落ち着いた頃、最初に思ったのはそんな事だった。

思わず時間を止めて部屋を飛び出したはいいが、抱きしめるようにして持っていたのは、掃除用具

ではなく、何故か先ほどの本。

「戻しておいた方がいいわよねぇ?」

そう思って、再度部屋へと向かったはいいものの、タイミングが悪いのか運が悪いのか、丁度パチュリーが中へと入っていくところで。

時間を止めて戻せばいいのだが、止まっているとはいえ、本人に見られているというのはどこか気が引ける。

考えた結果、咲夜は少し時間を置いてから戻す事にした。

パチュリーが部屋から出てくるのを待っていればいいのだが、どうにもその「待つ」という行為は自分の惨めさを増すだけのような気がしたのだ。

「後で図書館に行って直接返そうかしら」

廊下を歩きながら、手に持った本を眺めて呟く。

今引き返せばまだパチュリーは部屋に居るだろうに、そうしなかったのはやっぱり本の内容が気になったからなのか。

どこか落ち着ける場所に着いてからゆっくり見ようと思っていたのだが、一度気になってしまったものは中々引いてもくれないもので。

それでも周りの確認を怠る事がないのは、流石というべきなのだろうか。

レミリアが不貞寝を決め込んだ今、メイド達はちょっとした休日気分なのか、館の中は静かなものだった。

皆、自分の部屋でくつろいでいるのか、休憩室でお茶でも飲んで談話に花を咲かせているのか。

どちらにしろ、これならば特に誰にも見られる事もないだろうと、咲夜は本の表紙に手をかけた。

はらり、とページを捲っていく手が次第に早くなっていくのを、咲夜は自分でも感じていた。

最初に見た時はそれほど強くは思わなかったが、

読み進めるほどに、これは自分の事なのではないかと思えてくる。

それも今日、今現在の――。

「……考えすぎよね」

この絵本の中に出てくる『ファル』がレミリアの事で、青い目の女の子が自分なのはまず間違いないだろう。

だとしても、レミリアが雨の日に不貞寝をするのはそう珍しい事でもない。

そう考えれば、これはなんて事はない、自分達のごく日常の出来事が描かれているにすぎない。

焦った気を落ち着けるために、咲夜はとりわけゆっくりと、ページを捲った。

しかし、その手は次ページを開いたところで、ぴたりとその動きを止めてしまった。

「白紙……」

『ファル』が不貞寝を決め込んで、暇になった女の子が何をしようかと考えていたところで、絵本は唐突に終わっていた。

次のページはものの見事に真っ白で、インクの一滴すらも付けられていない。

ページを捲り、次へ。

白紙。

次へ。

白紙。

次へ。

白紙。

今度は捲ったページを戻して、もう一度最初の白紙部分へと。

「ここまでしか描いていないのかしら?」

知らず、咲夜が肩を落とした。

果たしてパチュリーが自分達の事をどんな風に描いてるのか、それが気になっていただけに、話が途中で途切れているという状態は、予想以上にショックが大きかったようだ。

「勝手に見て、勝手に落ち込んで。まったく、世話ないわね」

自身を戒めるように、顔を上げて軽く一息。

このまま図書館に行ってパチュリーに本を返そう。勝手に持ち出してしまった事も謝らなければ

いけない。

そう決めて、本を閉じようと視線を下ろした時、「それ」はなんの前触れもなく始まった。

「――え?」

咲夜の視線の先、白紙だったはずの紙の上に、今正に新たなページが描かれていっていたのだ。

真っ白な紙の上を、黒いインクが縦横無尽に駆け回り、紙から直接浮き上がってきた色がそれらを鮮やかに彩っていく。

みるみる内に完成に近づいていくその様を、咲夜はただ固唾を飲んで見守るしかなかった。

今、この本には何が起こっているのか。

これがパチュリーによる「絵本の描き方」ならば何も問題は無い。

しかし、そうでなければ一体これは――。

そんな事を考えている内に、紙の上を走っていた黒インクは最後の一線を書き終えるところにまで至っていた。

だが、完成したその絵に、先ほどまでの女の子の姿はどこにもなかった。

ただ瓦礫の山が描かれているだけで、他には何も無い。

そして最後の仕上げだとでもいうように、うっすらと文字が浮かび上がってきた。

「な……によ、これ……」

それまでと明らかに違う、あまりにも唐突な展開に、咲夜はそれから逃れるように一歩、後ろへと下がった。

すると、手元で広げていた本の上に、こつん、と頭上から何か小さな物が一つ落ちてきた。

なんだろう、と思って顔を上げてみる。

咲夜の身長の三倍程はあろうかという高い天井。

だが、本来であれば見上げた先にあるはずのそれは、今正に咲夜の目前にまで迫っていて。

「――っ!」

状況を理解するよりも速く、咲夜がほとんど本能で時間を止めようとする。

『女の子はそれをよけることができずに、つぶされて死んでしまいました』

(まさか――)

直後、紅魔館全体を地震が起きたかのような揺れが襲った。

それに館の中の者達は一様にその手を、その口を止めはしたものの、すぐに各々の仕事へ、プライベートへと戻ってしまった。

こうした事は決して珍しい事ではない。

また「彼女」が暴れたのだろう――と。

そしてそれはやはり今回もその通りで。

「あの状態から避けられるなんて、流石ね」

「……妹様、これはなんのおつもりですか」

間一髪。

時間を止めるまでには至らなかったが、どうにか遅延させる事は出来た。

もし後コンマ一秒でも遅れていたら、きっと目の前に積み上げられた瓦礫の下敷きになっていただろう。

両肘をついて、咲夜が上体を起こす。

胸元から足先までざっと見てみるが、幸い大きな怪我は見られなかった。

落ちてくる瓦礫から飛び退いた時に擦ったのか、左膝が赤くなっていたが、その程度ならば何も問題はないだろう。

立てた膝に手を当てて立ち上がり、軽く周囲を見回す。と、瓦礫を避ける際に放り出してしまったのか、廊下の壁際に本が落ちているのが見えた。

突然浮かび上がってきたページ。

瓦礫に潰されてしまった女の子。

これはあの本が引き起こした事態なのか。

それにしても、と咲夜は思う。

仮にそうだとしても、あの悪魔の妹がそう易々と他者に操られたりするのだろうか。

咲夜は振り返り、瓦礫の上に立つ少女へと視線を向けた。

「あれ、なんか怖い顔」

「妹様……ですよね」

「そうよ、他の誰かに見える?」

腰に手を当てて、ふふん、と胸を張るその姿を、咲夜は尚鋭く見据える。

本の中では女の子は瓦礫に潰されて死んでいた。

しかし自分は今こうして生きている。

だが、それでもまだ警戒を解く訳にはいかない。

フランドールが相手となれば、時間を止めてから、などと悠長な事は言っていられない。

左足、スカートの下に隠したホルスターに二本。

背中に忍ばせているのが一本。

咄嗟に取り出せるのはそれだけか。

「何をそんなに怖がっているの?」

だが、唐突に耳元で囁かれた声に、咲夜の身体は一瞬にして凍り付いてしまった。

背後からふっと耳に息を吹きかけられても、その硬直が解けることはなく。

「いつの間に――」

咲夜の首筋に冷や汗が流れた。

蝙蝠を使って完全なる自分の分身を作り出す、フランドールの得意とする技の一つ。

密着、それも背後を取られた今、時間を止める事はおろか、ナイフを取り出すことも不可能。

試しに、左足に添えられた左手の指先を少し動かそうとしてみるが、それは目的を達成する前に止められた。

否、止めるしかなかった、と言うべきなのか。

「ああ、勘違いしないで。別に今日は咲夜をどうこうするつもりはないから」

そう言って、瓦礫の上に立っていたフランドールが、殊更ゆっくりと咲夜の前に降り立った。

「それに、こんな簡単に追い詰められる相手なんて、遊んでも面白くないでしょ?」

未だに指先一つ動かせずにいる咲夜を見て満足したのか、フランドールが右手の指を鳴らすと、もう一人のフランドールは音もなくその姿を消していった。

「それでは何故このような事を?」

それでもまだ動けずにいた咲夜が、なんとか声だけで目の前の小さな悪魔に問いかける。

フランドールは一瞬きょとんとしたようにも見えたが、すぐにあぁ、と何かを思い出したように胸の前で両手を叩いた。

「そうそう、咲夜に言いたい事があったの」

「私に?」

そうよ、と答えたフランドールが一歩咲夜に詰め寄って、睨むように見上げてくる。

その瞳は見る者全てを吸い込むかのように深く、紅く。

「ねぇ、咲夜」

正直逃げ出したい気持ちでいっぱいだったが、それでもやはり、二本の足は廊下を踏みしめたまま動いてくれなくて。

「貴方――」

咲夜の背中をまた一筋、冷たい汗が流れた。

「私のメイドになりなさい」

咲夜は最初、その言葉の意味が解らなかった。

逆にそれがよかったのか、脳が言葉の意味を理解する頃には、咲夜はいつもの冷静さを取り戻す事ができていた。

「申し訳有りませんが、そのお願いは聞き入れかねますわ」

緊張の解れた顔に微笑を浮かべて、はっきりと、咲夜は言った。

「お願いじゃなくて、これは命令よ」

「命令だとしても、です。それに、妹様には専属のメイドを付けていたはずですが?」

「あんな役立たずなんてどうでもいいのよ」

フランドールがくるりと背を向けて、忌々しそうに歩き出す。

そして五歩。

「私はね、咲夜、貴方がいいの」

芝居がかった仕草で振り向くと、その目はまっすぐに咲夜を見据えていた。

咲夜もその視線を真正面から受け止めたまま微動だにせず。

そんな無言のやりとりがどれほど続いただろうか、先に折れたのはフランドールだった。

「まぁでもいいわ。今日は引き下がってあげる」

「恐れ入ります、妹様」

内心では安堵の息を漏らしつつも、勤めて冷静に受け返す。

咲夜は時々、この小さな悪魔が何を考えているのかが解らなくなる時がある。

急に暴れたり、大人しくなったり。

ただ一つ解っている事は、下手に刺激をしてはいけない、という事だけ。

「あぁそうだ、それよ、それ」

「はい?」

「その『妹様』っていうのやめてくれる? 私は私よ。あんな奴のおまけじゃないわ」

ふむ、と咲夜が考える。

「それならば、フランドール様、とお呼びすればよろしいでしょうか?」

「フランでいいわ」

「畏まりました。フランお嬢様」

「ん、今後気をつけなさい。それと、さっきの件、忘れないでね」

「……」

深く垂れた頭を上げた頃には、そこには既にフランドールの姿はなかった。

ずっと気を張り詰めていた所為か、何もしていないのにどっと疲れが押し寄せてきて。肩を回すと、こきりと小気味のいい音がなった。

「まったく……妹様にも困ったものね」

積みあがった瓦礫の麓に立ってみる。

見上げてみれば、ぽっかりと開いた穴の先には、二つ上のフロアの天井が見えていた。

「やれやれ、だわ」

「あ、そうだ咲夜」

「――ッ!」

背後から聞こえた声に、咲夜は思わず直立姿勢になった。

恐る恐る振り返り、フランドールの機嫌を窺うように作り笑いを浮かべる。

「いも――フランお嬢様?」

「? どうしたの、変な顔して」

「ああいえ――なんでもありません。それより、どうかなさいましたか?」

先程の言葉が聞こえていなかったのか、フランドールはきょとんとした顔で小首を傾げて。咲夜はほぅ、と息を吐いて姿勢を正した。

「そうそう、一つ言い忘れていたのよ。私の部屋、片付けておいてくれる?」

「部屋を、ですか?」

「そ。あんな役立たずどもには任せておけないわ。あれはあれで使い道もあるんだけど」

「……畏まりました」

そして今度こそフランドールは長い廊下の向こうへと消えていった。

小さな背中が完全に見えなくなるまで見送ってから、咲夜が辺りを見回す。

と、最初に見た時と同じ場所に、本を見つける事ができた。

迷いの無い真っ直ぐな足取りで歩み寄る。

瓦礫が落ちてきた際の粉塵も、そこまでは届かなかったのか、幸いにして大した汚れは見受けられなかった。

片手で拾い上げ、表面に付いた埃を軽くはたいて落とすと、最初に手にした時と同じようにぐるりと本を回してみる。

「傷はついてない……わね」

次いで最初から順にページを捲っていってみたが、特に破れたりしたような部分もなく。

ファルの不貞寝。一人になった女の子。

そこではたと咲夜の手が止まった。

「……なんだっけ?」

しかし、何故手を止めたのかは咲夜自身も解らないまま。

気を取り直してページを捲ると、今度こそ咲夜は自らの意思で手を止めた。

女の子が瓦礫の下敷きになったページ。

フランドールに会う前には、女の子は確かに瓦礫に押し潰されて死んでいた。

なのに、今そのページには積もった瓦礫の横に、いなかったはずの女の子の絵が描かれ、そこに添えられた文面も差し替えられている。

「どういう事?」

それはまるで今この場で起きた結果に合わせるように。

次のページを捲ってみるが、まだそこは白紙のままで。暫く待ってみたが、先程のように新しいページが浮かんでくる事はなかった。

「なんなのかしらね、この本は」

ぱたんと本を閉じて、溜息を一つ。

この本がどういった物なのか、残念ながら判断は出来そうにない。

自分で考えるよりも聞いた方が早いのだが、経緯はどうであれ、メイドとして仕事を請け負ってしまった以上、それを放棄する訳にもいかない。

本を返しに行くか、言いつけを守るか。

メイドである咲夜にとって、それは考えるまでもない事で。

「さっさと片付けて、それから返しにいけば何も問題はなし、と」

よし、と頷き、咲夜が瓦礫の山に背を向けて一歩目を踏み出すと、世界は急速にその色を失っていった。

廊下を淡く照らす炎の揺らめきも、天井が崩れた衝撃で舞い上がった粉塵も、全てがその動きを止める。そこは無音の世界。

そのはずなのに、何故だかノイズのような雨の音だけは耳に残ったまま、いつまでも静かに鳴り響いていた。

φ

本来であれば紅く彩られている廊下も、今は無機質な灰色に。

その中を一人歩きながら、咲夜は先程のフランドールとのやりとりを思い出していた。

彼女が突飛な行動をとるのは、何も今に始まった事ではない。だとしても、今日の行動はどうだろうか。

いつも通りという言葉で済まされる範囲内ではあるものの、どうにも腑に落ちない。

咲夜は左手で抱くように持っていた本へと視線を落とした。

この本が原因だとしたら――、

「……馬鹿馬鹿しい」

未来を描き、定め、実行する。

レミリアの運命操作の力でも、そこまで具体的な事は出来ないだろう。それに、どのような力が働いていたとしても、あのフランドールがそう易易と操られるとは思えない。

この本を作ったのがパチュリーであるとしたならば、それは尚更の事。実際に描かれた内容が差し替えられた辺りからもそれは窺える。

しかし、誰かが筆を走らせる事もなく、勝手に内容を描いていくというこの本は一体なんなのか。

ただ描くというだけなら、そういった魔法がない訳でもないし、恐らくは可能な事なのだろう。

だが描かれた内容を、実際に起きた事象に合わせて描き換えるという事は、果たして可能なのだろうか。

それほど魔法に詳しくはない咲夜には、いくら考えても答えは出てこない。

仮にこの本が自分で考え、自らの意思でその紙面に筆を走らせているのだとしたら。

そこまで考えて、咲夜は大きく息を吐いた。

それこそ御伽噺のようなものだ。

確かに強力な魔道書にもなれば、本自体が魔力を持つ事もある。

だが、本はあくまでも本。

長い年月を経て妖怪となったものならばまだしも、ただの本が意識を持って思考する、などという事はあり得ない。

しかし、咲夜はそれと同時にそれが絶対ではないという事もよく解っていた。

絶対と決め付けてしまえば、それだけ視野が狭くなる。物事には常に可能性があるという事を忘れてはいけない。

「この本も、そんな一つの可能性を描いているのかしらね」

そこで咲夜は再び視線を前へと向けて、足を止めた。同時に世界がその色を取り戻していく。

廊下の突き当たり、目の前にはドアが一つ。

一見質素に見えるが、禍々しいまでの魔力と瘴気に彩られたそれは、並の者であれば近づいただけで死に至るだろう。

だが咲夜はそんな事には意も介さず、平気な顔をしてドアノブに手をかけた。が、そこで何かを思いついたように、手に持っていた本をはらりと開いてみる。と――、

「……はぁ」

咲夜が本を開くのを待っていたかのように、白紙のページに線が走り、見る間に新たな一ページが描き込まれていった。

ある程度予想をしていた事もあってか、そこまで驚きはしない。逆に描かれた内容に思わず溜息が漏れた。

「串刺しねぇ……お嬢様の槍でも飛んでくるのかしら?」

ドアノブに手をかけたまま暫く待ってみるが、特に周りに変化は見られない。

やはり本に書かれている通り、部屋の中に入らないとこの事象は起きないという事なのか。

「虎穴に入らずらんば虎子を得ず、か」

しかし、やはりドアの向こうを見る咲夜の顔はどこか浮かない。

わざわざ危険を冒して虎穴へと入っても、得られるものは何も無いのだ。とはいえ、それもまた自分の仕事と思い直し、咲夜は手をかけたままのドアノブをゆっくりと回した。

部屋の中は完全な闇だった。

空気は重く澱み、開いたドアから差し込む廊下の灯りも闇の中へと飲み込まれ、それは一寸先は闇という言葉を表したかのよう。

時間を止めたまま掃除だけして戻ってもよかったのだが、その『対象』が解らないままでは、それもままならない。

眼光鋭く闇を見据えるその目は更に細く、探るように部屋の中を見渡していく。上、前、左、右、特に不審な所は見受けられない。

一歩、部屋へと踏み入る。

床一面に敷かれた絨毯は足音を消し、澱んだ空気は変わらず。館の屋根を叩いているのか、雨の音だけがノイズのように小さく響いている。

「……何かしら?」

踏み出そうとした二歩目を押しとどめたのは、僅かな違和感。

部屋の事ではない。澱んだ空気の事でもない。手に持つ本もまた大人しいまま。

はっきりと感じたはずなのに、一体何に対して違和感を感じたのかが解らない。

だが、僅か数秒前の事を引き出そうと記憶の海へと投げかけられた手は、闇の中より突如として現れた二本の白刃によって遮られた。

一つは右の上手から、一つは左の下手から、澱む空気を裂き、唸りを上げて迫り来る。

咲夜が気付いた時には、既にそれは眼前にまで迫っていて――、

「備えあれば憂いなし……は少し違うかしらね」

一度目を閉じ、また開く。

青い瞳に移るのは、色を無くした世界。と言っても、部屋の中は変わらず闇に包まれたまま。

我ながら大したタイミングだ、と咲夜は自嘲気味に口の端を僅かに上げる。

右の蟀谷、左の脇腹。冷たい鉄の感触が、そこにはあった。極限まで研ぎ澄まされた切っ先は、ただ触れているだけで貫かれそうな程に。

そんな『自分を串刺しにするはずだった』刃からするりと抜け出して、色を無くした世界に縫い付けられた影へと振り返る。

「使い道、か」

踏み込まれた足、翻ったスカート、広がった髪の毛の一本までもが完全に押しとめられた、二人の少女の姿。

役立たず、使い道、片付け。

そういう事か、と咲夜は一人納得した。

フランドールの思惑を悟り、ふと今もまだ寝ているであろう、レミリアの事が思い起こされるが、それが杞憂でしかないという事は咲夜自身、よく解っている。

それよりも、

「どうしようかしらねぇ、この子たち」

決死の覚悟で臨んだのであろう、二人の少女。

フランドールの言い分を省みるに『片付け』の対象はこの少女達なのだろう。

だが、恐らくフランドールの見る未来は訪れない。結局あの二人は、姉であり、妹であり、姉妹なのだ。

ならばどうするか。

こうするしかない。

「「あうっ!」」

世界が色を取り戻した瞬間、咲夜の目の前で二人の少女はごいん、となんとも重々しい音を打ち鳴らした。

暫くふらふらと立ち回っていたが、やがてそれも限界に達したのか「お星様が~」などという呟きを最後に、二人揃って紅い絨毯の上へと倒れこんでしまった。

「あぁちょっと、そのくらいで倒れないでよ」

絨毯の上に大の字になった少女に駆け寄るが、二人とも揺すれど叩けど目を覚まさない。

二人の行動が果たして本当に自らの意思で行われたものなのか、それだけでも確かめてみたかったのだが、これでは確かめようもない。

咲夜はがっくりと項垂れたまま、手に持ったままの本を開いた。

すると、やはり先程と同じように、女の子が串刺しにされたというページは描き換えられていた。

倒れた二人の少女の頭上に星が飛び、傍らに立つ女の子は笑っている。

同じく書き換えられた文面を見るに、掃除はこれで完了らしい。

「訳が解らないわね」

ぱたん、と本を閉じて、未だ大の字になって目を回している二人の少女に背を向ける。

少女も自分も、フランドールの言いつけを守れなかったとあっては、後々咎められるかもしれない。が、それもまた杞憂なのだろう。

今頃、レミリアの部屋で少女達と同じように目を回しているであろうフランドールを想像して、咲夜はくすりと微笑んだ。

結局彼女は『悪魔の妹』でしかないのだ。

φ

先程歩いていた廊下を、今度は逆方向へと歩いていく。同じ場所、同じ景観、ただ一つ違うのは、今はそこに『色』があるという事だけ。

歩きながら、咲夜はもう一度本を最初から読み返してみた。

最初こそ、絵本という事もあってか紹介のような形になってはいるものの、その後の内容は贔屓目に見ても、自分の行動を先んじて、或いは追いかけるように描かれているとしか思えない。

そしてその内容。

まだ二回と思うか、二回も、と思うか。

慎重に事を運ぶのならば、後者を取るべきなのだろう。

――本に殺される。

咲夜もそれなりに死線を乗り越えてきた身ではあるが、今回のような経験は流石に初めてだった。

一体誰が。

なんの目的で。

じじ、と廊下を照らす灯りが揺れている。

すっかりと夜も更けて、数少ない窓からは淡い月明かりが入り込んでいる。

満月までには幾分日がある。今日はまだ弦月といったところだろうか。

窓辺に寄り、見上げた空には確かに半分の月が浮かんでいた。

「……月?」

おかしい。

先程からずっと聞こえていたのは、雨の音ではなかったのか?

何故月が出ているのか。

何故星が出ているのか。

そういえば、と咲夜は一つの事を思い出した。

窓も少なく、ただでさえ広大な館の中。外に面した廊下ならまだしも、館の最深部にあるフランドールの部屋で、果たして雨の音など聞こえてくるのだろうか。

答えは、否。

たとえ天変地異が起こり、旧約聖書に書かれた大洪水のような事態になったとしても、あの場所は静かなまま、ただそこに在るだろう。

フランドールの部屋は『そうなるように』作られているのだ。

何が起ころうとも、外界からの刺激は一切届かない。それは彼女の為ではなく、外の為。

ならば、雨の音は一体どこから聞こえていたのか。いや、そもそもあれは音だったのか――。

そう思った刹那、窓の外に見える世界がぐにゃりと歪んだように見えて、咲夜は慌てて窓辺から身を離した。

目を閉じて、深く息を吸う。息を吐く。

幾分か落ち着きを取り戻せたところで、ゆっくりと目を開く。

視界は、正常。

目眩でも起こしたかとも思ったが、頭も覚めているし、調子も悪くは無い。

もう一度だけ深呼吸をして、咲夜は窓辺に寄って、空を見た。

空には変わらず半分の月が浮かび、数多の星が自らの命を燃やして輝いていた。

耳を澄ましてみる。

夜の静寂の中、微かに聞こえてきたのは、今日一日ですっかりと耳にこびりついてしまったノイズのような雨の音。

――いや、雨音のようなノイズ、といった方が正しいのだろうか。

雫を落とさない雨は徐々に強さを増していき、それに誘われるように、咲夜は絵本の表紙に手をかける。

青い瞳の女の子。我侭なファルと、その妹。そこに仕える二人の少女。そして――、

「……は?」

いざ、と意気込んでページを捲ってみたはいいものの、新たに描き出されたその内容に、思わず呆けた声が出てしまった。

新しいページには今までのように凝った背景も、女の子の行動を暗示させるような文章もなく。

ただ見開きの左側に短く一文、素っ気ない文章で女の子の死が書かれ、右側にちょこんと一つ、うつ伏せに倒れた女の子の絵が描かれているだけだった。

「どういう事?」

天井が崩れてくる訳でもない。

串刺しにされる訳でもない。

何もなく、ただ女の子が死んでいる。

唐突に、咲夜は背中に薄ら寒いものを感じて振り返った。が、そこには先程までと何も変わらない、静まり返った廊下があるだけで。

息をするのも忘れて幾拍か。ゆっくりと向き直り、首筋を冷たい汗が流れていくのを感じながら、もう一度紙面へと視線を落とす。

開いたページには、変わらず短い一文と倒れた女の子の絵。

しかし、いくら待てども周りに変化の様子は見られず、月明かりに照らされた廊下は静かなまま。

ただどこからともなく聞こえてくる偽者の雨音だけが、その強さを増していく。

「じっとしていては駄目、という事かしら?」

逆に言えば、動かなければ安全とも言えるのだが、だからといっていつまでもここで立ち止まっている訳にもいかない。

その内誰かが通りかかるだろうが、それが絵本の差し向けた『刺客』でないとは限らないのだ。

「せめて、パチュリー様かお嬢様なら……」

この状況であって、なお信頼できるであろう人物の名前を呟いて、咲夜はふぅ、と小さく息を漏らした。

――と、

「え……?」

まず聞こえてきたのは、小さな音だった。

気付いた咲夜が顔を上げると、目の前に見える世界に、幾重もの亀裂が走っていた。

それは留まる事なく増え続け、瞬く間に世界は歪な線に覆いつくされる。

そして咲夜の目の前、切り取られた世界の一片がゆっくりと剥がれ落ちると、それを切欠に、軋んだ世界は耳を劈くような音と共に割れて砕けて、凶器となって咲夜に襲い掛かってきた。

「ちょっと――」

頭上に降り注ぐそれに対し、咲夜は反射的に後ろへと飛び退く。

跳ねるように一転、二転、三転。

それでも、咲夜が最初に立っていた場所に突き刺さったのは僅か。残りの欠片はあろう事かその切っ先を退く咲夜へと向けてきたのだ。

それを見た咲夜が流れるままに床を蹴って四転。

背中に受けた衝撃に後ろを振り向くと、そこは既に壁だった。

焦りと苛立ちを込めた舌打ちを一つ。

そして再び視界は前へ。

刹那、頬を掠めた欠片が一片、深く壁へと突き刺さった。

怯んだのは一瞬。頬に浮かぶ赤い筋は気にも留めず、構えた右手に握るナイフは三本。迫り来る無数の刃を睨み据えて――一閃。

碌に確かめもしないまま放たれた銀の凶器は、されど咲夜の体に当たる物だけを確実に打ち貫いていく。

激しい衝突音が鳴り響く中、それでも咲夜はその青い瞳を見開いて、迫り来る世界の断片を捉えたまま動かない。

「終わり……かしら?」

攻防は僅か数秒。ナイフを放った姿勢のまま、視線だけを周囲へと走らせる。

壁に突き刺さった、あるいは絨毯の上に散りばめられた硝子の欠片は大人しいまま、それ以上の動きを見せる事はなく。恐る恐る廊下の中ほどまで歩み出たところで、ようやく咲夜は強張っていた肩の力を抜いた。

「誰が直すと思っているのよ、この窓……」

遮る物の無くなった窓に寄って、もう一息。

周りに刺さった三本のナイフを引き抜くと、それは出した時と同じように、手の中で一瞬の内に消えてしまった。

「それで、この窓は直してくれるんでしょうね」

また女の子は笑っているのだろうか。

そんな事を考えながら絵本の表紙を開き、ぱらぱらとページを捲っていく。

そして問題のページを開いた時、咲夜が僅かに眉を顰めた。

そのページは、確かに描き換えられていた。

だが、それは咲夜の予想していたものとは違い、また今までのそれらとも違っていた。

短い一文と倒れた女の子はそのままに、まるで機嫌を損ねた子供がそうするように、無茶苦茶に塗り潰されていたのだ。

「やけでも起こしたのかしら」

ふむ、と一つ考え込んで、次のページへと手を進めると――、

「……は?」

先程と同じように呆けた声を出して、咲夜の手が止まった。

そこには既に新たなページが描かれていたのだが、その内容は黒く塗りつぶされた前のページと全く同じもの。

その時、不意にあの『雨音』が聞こえてきた。

頬を伝う冷たい汗は、今日で何度目だろうか。

ごくりと喉を鳴らして、咲夜は何かに誘われるように、更に次のページへと手をかける。

「……いよいよ形振り構わなくなってきた、か」

短い一文と、倒れた女の子の絵。それは最後の見開きを残して、残るページの全てを埋めていた。

ぱたん、と片手で絵本を閉じる。

どうするべきか。

考えを巡らせてみても、答えはそう多くはない。

――本を破壊する――

パチュリーの持ち物かもしれない以上、独断でそれは出来ない。却下。

――本を放棄する――

同様の理由により却下。

――大人しく本の通りになってみる――

論外。

「はぁ……」

どうしてこんな事に、などと愚痴を零したところで、それを聞いてくれる者などいるはずもなく。

――図書館に行き、パチュリーから解決策を聞き出す――

恐らくは、これが唯一の選択肢。

「面倒な事になったわねぇ」

そう言いつつも、その顔はどこか楽しそうで。

元々退屈な一日になる予定だったのだ。これくらいのサプライズは余興の内に入るだろう。

だがしかし、咲夜のその考えは直後に打ち消される事となる。

図書館へと足を向けたところで、なんとなしに振り返った背後。廊下の先、闇の向こうに紅く輝く『それ』に、咲夜は目を見張った。

「まさか――」

瞳に浮かぶのは強い困惑の色。

本能は早く逃げろと警鐘を鳴らしているのに、理性は現実を受け入れてはくれなくて。

何故? どうして? そんな馬鹿な。

そんな事ばかりが頭を過ぎり、震える両足は廊下に縫いとめられたかのように。どれだけ動けと命じたところで、それも虚しく震えに変わるだけ。

その間にも『それ』は唸りを上げて迫り来る。

禍々しいまでの紅に彩られ、触れる物全てを打ち貫くその様は正に神槍の名の如く。

「グン……グニル……」

その言葉と共に、咲夜の中で何かが音を立てて崩れていった。

視界は既に紅に染まり、許される思考は一瞬。

浮かんだのは、主の姿。

諦める事も、抗う事も、その一瞬では間に合わなくて。

死を覚悟したのはこれで二度目。

奇しくもその相手が一度目と同じなのは、やはり何かの運命なのだろうか。

だが、一度ならず二度までも、死の運命は咲夜に背中を向けた。

直撃すると思われた真紅の槍は、先程とは逆の頬を掠めて過ぎ去り、そして爆ぜたのだ。

爆風は容赦なく咲夜の体を吹き飛ばし、受身も取れないまま打ち付けられて、転がっていく。

「ぐ…う……」

ようやく止まったところで、うつ伏せに倒れたまま、咲夜が苦悶の声を上げた。

信じたくはない。しかしそんな僅かな希望さえも、全身の痛みが否定する。

右手をついてなんとか立ち上がり、咲夜は槍の飛んできた方へと向いた。

しかしそれ以上の追撃はなく、また『彼女』が姿を現す様子もない。

それでも、と咲夜はそちらに背を向けて、一歩を踏み出した。

レミリアまでもが敵となった以上、のんびりとしている間はない。

本の通りに事が運ぶのであれば、追撃は必至。

――逃げないと。

僅か数分前とは打って変わり、咲夜の顔には最早一切の余裕は無かった。

服のあちこちが破れ、露出した手足は擦り傷が赤く浮かんでいる。

吹き飛ばされた際に痛めたのか、左足を引き摺り、一歩毎に駆け巡る全身の痛みを抑えようと歯を食いしばる彼女の姿を、果たして今までにどれだけの者が見ただろうか。

一刻も早く、図書館へ。

歩く事すらままならなくなったのか、咲夜がふわりと浮き上がる。

そしてそれを待っていたかのように、どこからともなく聞こえてくる『雨音』は、再びその強さを増していった。

φ

奇跡とはなんだろうか。

「そんなものは、力を持たない弱者が求める幻想でしかない。強者はその力でもって、奇跡と言われる事象すら自らの手で掴み取る。けれどその者にしてみれば、それはその他と何も変わらない現実でしかない。故に、それは奇跡でもなんでもない。真に力を持つ者には、奇跡などという不確定な要素は必要無いという事よ」

いつか、湯気の立ち昇るティーカップを傾けながら、事もなさげに彼女は言っていた。

強者と弱者。起こす奇跡と起こる奇跡。

強者であれ、と彼女は言った。

強者でありたい、とそう願った。

ならば今、こうして図書館のドアの前に立っている自分は、果たしてそうだと言えるのだろうか。

服はボロボロになり、真っ白だったミディアムエプロンは赤黒く汚れてしまっている。

息も切れ切れに、流れ出た血はエプロンだけでなく、全身を虎の紋様のように染めていた。

巫女と魔法使いの二人が館に攻め入った時でさえ、ここまで無様な姿を晒すような事はなかったというのに。

深く、深呼吸。

荒れる息をどうにか押さえ、咲夜がドアノブに手をかけた。

もう焦る必要はない。

ずっと左手に持ち続けた絵本は、それでも綺麗なまま。しかしその中身は最後の見開きを残し、全てのページが黒く塗り潰されていた。

咲夜は絵本の攻撃を全て凌いでみせたのだ。

既に満身創痍。振り返れば、そこには目を覆いたくなるような惨状が広がっている事だろう。

ここまできた以上、解決策などというものはもう必要ないのかもしれない。

しかし、それでもやはり事の真相を確かめないままには、と咲夜がゆっくりとノブを回す。

今日、この場所を訪れるのは二度目。

それほど時間が経ったという訳でもないのに、あの時の会話が酷く遠い過去のようにも思えた。

しんと静まり返った図書館の中は、まるで外の事など全く関係のない、どこか違う世界のようにも見えて。

――おかしい。

パチュリーがいると思われる奥のテーブルへと向かう途中、感じた違和感に咲夜が足を止めた。

確かに図書館の中は普段から静寂に包まれてはいるものの、完全に無人になるという事はない。

あまりにも膨大な数の本。それらを整理する為に、必ず数人のメイドはいるはずなのだ。

だが、それらの気配も感じられず、話し声も、物音すらも聞こえてこない。

そして、代わりに聞こえてきた音に、咲夜がその顔を驚愕の色に染めた。

「そんな――終わったのではなかったの?」

耳の奥、まるで頭の中で直接響いているかのような、聞こえてくるはずのない雨の音……。

確かに最後の見開きはまだ残っている。

だがしかし、これ以上何が起こるというのか。

見るべきか。見ざるべきか。

READ OR DIE――読むか、死ぬか。

ふと、そんな言葉が頭を過ぎる。

「こんなところで終わる訳にはいかないのよ」

呟く言葉は自分に言い聞かせるように。薄闇の中に浮かぶ青い瞳は果たして何を映すのか。

「……」

最後の見開きは、すぐ前のページまで続いていたような簡素なものではなく、最初と同じように、

しっかりと背景まで描かれていた。

「いよいよボスのご登場、という訳ね」

それでも咲夜は表情を崩す事無く、逆に笑みさえ浮かべてみせた。

――あかいあくま――

あの最初の一手以降、彼女が姿を現す事はなく、彼女のものと思しき攻撃もなかった。

全てはこの最後の一手の為に。

この絵本もなかなかどうして、粋な演出をするものだ、と思う。

勝てると思った事はない。

負けると思った事もない。

けれど、それは万全の態勢で臨んでこその事。

死神の鎌に三度目は無い。

恐らく彼女は全力で自分を殺しにくるのだろう。

対してこちらは万全というには程遠く。唯一の利点といえば、相手のとどめの一手があらかじめ解っている程度。

絵本の中で女の子は全身を血に染めて、背中にナイフを突き立てられて倒れている。

しかし、それが解ったところで一体どんな対策を立てればいいというのか。

今の状態では、背後を取られて一刺しに、などという事は誰にだって出来るだろう。

「諦める? とんでもない」

嘲笑うように、咲夜が自嘲の笑みを浮かべた。

と、その時、微かに聞こえてきた悲鳴のような声に振り向くと、けたたましい爆発音と共に図書館の入り口である小さなドアが突然吹き飛び、その周りの壁までもが同じように吹き飛んだのだ。

「この下衆がぁっ!」

そして大きく開けられた穴の向こうから轟く叫びと共に現れたのは、見紛う事なき紅い悪魔、レミリア=スカーレット。

姿を見せるや右腕を横一文字に薙ぎ払い、放たれた紅い光弾は宙へと向けて。その行く先には、わたわたと手足をばたつかせ逃げ惑う小悪魔の姿があった。

上へ下へ、右へ左へ、迫り来る紅い魔から逃れようと、小悪魔が縦横無尽に飛び回る。

その度に流れた光弾が高く聳える書棚を打ち壊し、千の本が、万の紙が乱舞した。

それでも尚逃げようとする小悪魔は、視界の端に見上げる咲夜の姿を見つけて一気に急降下。助けを求めるように両手を伸ばした。

「ちょっと、どうしたっていうのよ!」

白く視界を染め上げる紙の中、それでもレミリアの追撃は至極正確。そこに咲夜がいるにも係らず、眼前に迫るのは、二人を飲み込むには巨大すぎる紅。

背に回した小悪魔に本を渡し、代わりに握るは銀のナイフ。

けれどそれは、ただ破壊のみを目的として放たれた紅に相対するには、あまりにも小さく、弱く。

左足は地を踏みしめる事も出来ず、ナイフを握る手の震えは止まらない。

それでも、咲夜は迫る光弾から目を逸らす事はしなかった。

どこか遠く、耳に響くはいつかの声。

――強者であれ。

「――――ッ!」

刹那、その瞳は迫る紅に呼応するかのように紅く染まり、繰り出された一手は十手となって、紅の刃はあらゆる物を切り刻む。紙も、本も、迫る魔も、空間でさえも。

全てが終わった時、その場には何も残っていなかった。まるで爆心地のように周りの書棚が放射状に倒れ、荒地と化したその中心。ばさりと一つ、大仰に翼を羽ばたかせてレミリアが降り立った。

「咲夜、こんな所にいたのね」

「お嬢様……」

始めは、そんな素っ気ない一言。

全身を傷だらけにした咲夜の姿を見ても、レミリアは顔色一つ変える事はなく。むしろその視線は、怯えた様子で咲夜の背中に隠れる小悪魔へと向けられていた。

「お嬢様、これはどういう事ですか」

「それはこっちの台詞よ。咲夜、貴女こそどういうつもり?」

口ではそう答えながらも、レミリアの瞳は咲夜の背後を睨み据えたまま。そちらへと視線を向けてみれば、小悪魔が蛇に睨まれた蛙のように、本を抱いて震えていた。

その時、またあの『雨音』が聞こえて、咲夜は慌ててレミリアの方へと向き直った。

「咲夜、二度は言わないわ。そ――をこっち――へ――――さい」

だが、今まで以上にノイズは強く鳴り響き、それはすぐ目の前にいるはずのレミリアの声でさえ聞き取れないほど。

「お嬢様、目を覚ますのは残念ながらそちらです。どうかこれ以上は――」

その音の意味を知る咲夜は、それでも主へと呼びかける。レミリア=スカーレットという『紅い悪魔』は、たかが一冊の本に操られるような者ではないと、強く信じて。

だから、咲夜は気付けなかった。

いや、あるいは気付けたのかもしれない。

咲夜の言葉を受けたレミリアが、不思議そうな顔をして言い返したその言葉を、聞く事が出来たのならば。

「何―――――――? ――――――――、――――――――――、咲夜」

だがノイズに潰されたその言葉を聞く事はできず、一歩を踏み出したレミリアに対し、咲夜はその両手にナイフを構える事で応じてしまったのだ。

「邪魔をするつもり?」

「いいえ、ただお嬢様の目を覚まさせて――」

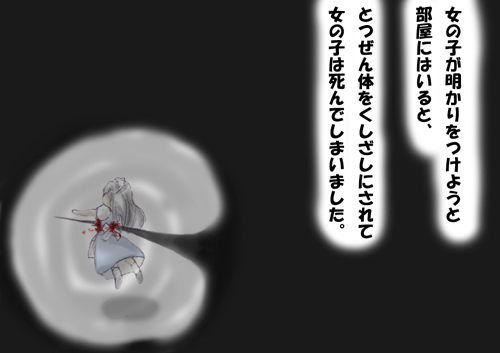

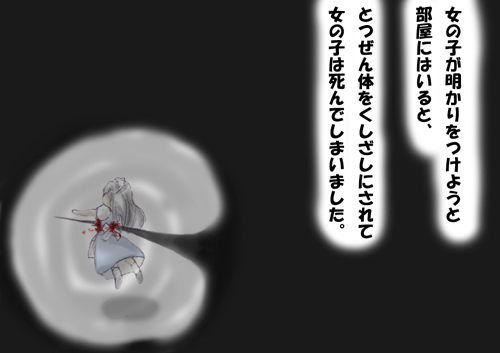

そこまで言って、突然背中に受けた衝撃に咲夜は言葉を止めた。

「え――?」

何が起こったのか、咲夜にも、レミリアにも、解らなかった。

いつの間にか鳴り響いていたノイズは消えていて。ふと顔を下げてみると、胸元から一本、銀色に輝く刃が突き出していた。

「『赤い悪魔』は優しい悪魔。けれどほんとは怖い悪魔」

「そ、んな……」

背後から聞こえた声に咲夜が振り返る。

「だから、言ったじゃないですか」

それは、口の両端を吊り上げて笑っていた。

それは、確かに悪魔だった。

黒いスカートに黒いベスト。そして『赤い』髪を揺らす、小さな悪魔――。

「怪我をした女の子はどうする事もできずに、赤い悪魔に刺されて死んでしまいました――って」

そう言って、彼女はナイフを引き抜いた。

すると、留める物のなくなった傷口から一気に血が噴出して、それは背後に立つ『赤い悪魔』を、そして目の前に立つ『紅い悪魔』を、より赤く、紅く、染めていった。

「ぁ……」

成す術もなく崩れ落ちた身体に力が入らない。

視界は掠れ、声も出せず、薄れていく意識の中で最後に聞こえたのは、笑い声と、叫び声――。

φ

「――ッ!」

突然目眩に襲われて、咲夜は片手で顔を覆って後ろへとよろめいた。

それでもすぐに目眩は治まり、まだ少し痛む目を押さえながら軽く首を振った。

「私は何を……」

呟いて、咲夜は弾かれるように自分の胸元へと視線を落とした。

「なんとも、ない?」

見下ろした先には、見慣れた青い生地。白いミディアムエプロンは真っ白で、手足も傷一つない、綺麗な肌が見えていた。

「夢? いや、そんなはずは――」

その時になって、咲夜は初めて自分の周りへと目を向けた。

そこは薄暗い部屋の中。壁にかけられた燭台の上で小さな灯りが淡く揺らめき、壁沿いに置かれた書棚をぎっしりと埋める本を照らし出していた。

「パチュリー様の部屋、よね」

確かめるようにもう一度ぐるりと見回してみる。

と、書棚に一枚の布巾を見つけた。

寄ってみると、それは確かに自分の物で、更に言うなれば、今日パチュリーの部屋を掃除していた時に使っていたものだった。

一体どうなっているのか。

時間が戻ったのか。それともやはり一連の出来事は白昼夢のようなものだったのだろうか。

それを確かめるべく、咲夜は振り返った。

反対側の壁、書棚に挟まれるように置かれた机。

果たしてその上に『それ』はあった。

ただ違うのは、それは表紙を閉じたまま、あの時感じられた微弱な魔力もそこにはなくて。

それでも、咲夜はまた誘われるように引き寄せられていく。

『Red Girl Adventure』

「間違いないわよね……」

見覚えのある表紙に、知らずと手が伸びる。

そしていよいよ表紙を捲ろうかとしたその時、

「あれ、咲夜さんじゃないですか。パチュリー様なら図書館の方に居ましたよ?」

突然聞こえてきた声に、咲夜がびくんと肩を震わせた。

本へと伸ばしていた手を収めて振り向いてみると、いつの間に部屋に入ってきたのだろうか、そこには『赤い悪魔』が立っていた。

「……」

ドアを開ける音は聞こえなかった。足音も聞こえなかった。気配すら感じなかった。

それでも確かにその悪魔はそこにいて、無邪気な笑顔で咲夜を見ていた。

「あ、もしかしたら掃除ですか?」

「え、あ……えぇ、そうだけど……」

解らない。

あれは夢だったのか。今目の前で笑っている彼女は現実なのか。

固まって動けない咲夜に対し、小悪魔は笑顔のまま、無防備に近づいてくる。

「いやぁ、お疲れ様です。私はちょっと本を取りにきたのですが――」

一歩、また一歩、手を伸ばせば触れられる位置にまで来ても、まだその顔は笑顔のまま。何故だか咲夜は一歩も動けずにいた。

「あぁ、その本です、その本」

そして小悪魔が手に取ったのは、机の上に置いてあった『あの』本で……。

「ところで咲夜さん。この本見たりしました?」

「いや、あ、いえ……」

「むーん?」

一転、疑うような眼差しで顔を覗き込まれて、でもすぐに笑顔に戻って。小悪魔は踊るようにくるりと回ると、そのまま咲夜に背を向けた。

「まぁいいです。でも気をつけてくださいね?」

瞬間、空気が凍った――。

「でないと――」

燭台の上で、灯りがじじ、と音を立てた。

咲夜はごくりと喉を鳴らし、振り向いた彼女の顔は、あの時と同じように口の端を吊り上げて、

「次はありませんよ?」

そう、言ったのだ。

閉められたドアの向こうから聞こえてくる笑い声は、果たして何を意味しているのか。

それはあの『雨音』のように、いつまでも耳に残ったまま、離れてくれそうにはなかった――。

φ

それは決して触れてはいけない。

それは決して開いてはいけない。

それは決して読んではいけない。

そんな事を言われたら、貴方は一体どうするだろうか?

別にこれは難しい問いかけでもなんでもない。

だから是非とも簡単に考えていただきたい。

読んではいけない。だから開いてはいけない。

だから、触れてはいけない。

ならば答えは簡単。放っておけばいいのだ。

触れず、開かず、そして読まず。それを見つけてしまっても、ただ何も見なかったかのようにしておけばいいだけ。

実に簡単な答えだ。しかしそれは簡単だからこそ難しい。

決して触れてはいけなくて、決して開いてはいけなくて、決して読んではいけない。

けれど、仮に貴方の目の前にある本がそんな物だったとしたら。貴方がその事を知らずにいたとしたら。

そして、その本がとても魅力的に見えてしまったとしたら。

貴方はその本を触れずにいられるだろうか?

貴方はその本を開かずにいられるだろうか?

貴方はその本を読まずにいられるだろうか?

もう一度言おう。

たとえ何があったとしても、それは決して触れてはいけない。

触れたが最後。そこから抜け出す、術はない。

それは決して触れてはいけない。

それは決して開いてはいけない。

それは決して読んではいけない。

そんな事を言われたら、貴方は一体どうするだろうか?

別にこれは難しい問いかけでもなんでもない。

だから是非とも簡単に考えていただきたい。

読んではいけない。だから開いてはいけない。

だから、触れてはいけない。

ならば答えは簡単。放っておけばいいのだ。

触れず、開かず、そして読まず。それを見つけてしまっても、ただ何も見なかったかのようにしておけばいいだけ。

実に簡単な答えだ。しかしそれは簡単だからこそ難しい。

少し話しは変わるが、ウツボカズラという植物をご存知だろうか。

名前だけではすぐに思いつかない人もいるかもしれない。

だが、その容姿を見れば誰もが一度は目にした事があるだろう、食虫植物の中でも代表的な物である。

生息している場所はほとんどが湿地や荒地、岩場など、十分な栄養が取れない環境だ。その為に袋状になった葉の先に虫を誘き寄せて消化、吸収し、足りない栄養を補っている。

袋の入り口の周りや、蓋の内面にある沢山の蜜線に誘われた虫は、分泌されたロウ質によって中に溜まった水に滑り落ちてしまい、溺れて死んでしまう訳だ。

更に詳しく言うなれば――これ以上は流石に話が逸れすぎるので割愛させていただこう。

しかし、何故その虫達はそうしてウツボカズラの餌食となってしまうのか。

それは触れてはいけなくて、近づいてはいけなくて、見て見ぬふりをしなくてはいけない物であるのに、だ。

そう、先にも言った通り、虫達は誘われてしまうのだ。

そして一度でもその罠に嵌ってしまったが最後。

そこから逃げ出す事は出来ない。

故に仲間に伝える事も出来ない。

虫達が誘われ、罠に掛かってしまうのは、それを「知らない」からなのだ。

さて、話を戻そう。

決して触れてはいけなくて、決して開いてはいけなくて、決して読んではいけない。

仮に貴方の目の前にある本がそんな物だったとしたら。貴方がその事を知らずにいたとしたら。

そして、その本がとても魅力的に見えてしまったとしたら。

貴方はその本を触れずにいられるだろうか?

貴方はその本を開かずにいられるだろうか?

貴方はその本を読まずにいられるだろうか?

本というものはすべからく誰かに読まれる為に存在している。

例えば店の棚の中で、例えば膨大な数を誇る図書館の蔵書の中で、本は今日も貴方に読まれる事だけを望み、待ち続けている。

しかし、もしその本が『待っていた』のではなく『誘っていた』としたら。

果たして、貴方はそれを見極める事が出来るだろうか?

そして、もし誘われるがままに開いてしまったとしたら、その本を最後まで読めるだろうか?

φ

――ぱたん。

そんな、何かが倒れるような音が聞こえたような気がして、咲夜は書棚を拭いていた手を止めて後ろを振り返ってみた。

だがその先に異常は認められない。

「……?」

気の所為か、と思ってまた目の前の書棚へと向き直ったその時。

――さらり、と。

今度は首だけではなく、全身をそちらへと向けて、食い入るように周りを見渡してみる。

左手側の壁の端から、ゆっくり右へ、右へと。

壁に並ぶ書棚、置かれた小物、両脇を書棚に挟まれるように置かれた机の上、そしてまた本棚へ。

確かにここは自分の部屋ではない。

しかし、無許可に進入した訳でもないし、ましてや泥棒に入ったのでもない。

ならばなぜそこまで神経質になるのか。

一切の色を無くし、灰色に染まるその世界に立つ少女。

彼女が動けば、確かにその肩口まで伸びた銀の髪も、そしてその身を纏うミディアムエプロンの少し大振りなフリルも、群青色のワンピースの若干短いスカートも、そしてその下に穿かれたパニエも揺れ動く。

だがしかし、その灰色の世界の中において、それらはとかく不自然だった。

どこがと言われれば答えに詰まるのだが、言うなれば違和感、だろうか。

しかしそれもそのはず、この世界は今「彼女のもの」なのだから。

吸血鬼であるレミリア・スカーレットが治める館、紅魔館。

そのメイドの一人に至るまでが全て妖怪で占められている中、唯一の人間でありながらメイド長の座に着いた少女。

彼女がこの地位にまで上り詰めた、その最大の理由がこの「能力」だった。

物質、世界、この世におけるあらゆるものの時間を操る事が出来る能力。

そうでなくとも、その卓越した身体能力と、レミリアに叩き込まれた戦闘術の前には、並大抵の妖怪では手も足も出ないだろう。

そんな彼女であるから、今この場で起きている異変に対してもいたって冷静に、そしてある種の確信を持っていた。

時間の止まった世界。

壁に置かれたランプの火さえもが、その揺らめきを止めている。

そこは彼女にのみ許された、彼女だけの世界。

その中で、本来聞こえるはずのない「音」が聞こえたのだ。

右へ右へと動かされていく視線は、壁の右端に辿り着いたところで一気に左へと戻された。

その視線の先には、机の上に置かれた一冊の本。

咲夜がこの部屋の掃除を始める前、すなわち時間を止める前は確かにその本は閉じていた。

なのに、この時間の止められた世界の中で、その本は表紙を開いている。

そして今も咲夜の目の前でぱらり、ぱらりと独りでにページが捲られていっているのだ。

「パチュリー様の悪戯……なんて訳でもなさそうだけれど」

そこから感じられるのは、微弱ながらも魔力。

この部屋の主の名を呟いてふむ、と一つ頷くと、咲夜が机に向かって一歩を踏み出した。

ローファーの踵がコツ、と床を踏み鳴らすと同時に、世界がその色を取り戻す。

空気は淀みを取り戻し、壁のランプはじじと音を立てて煌めいて。

どこか遠くに聞こえるノイズのようなものは雨の音だろうか。

今も変わらず本はぱらり、ぱらりとそのページを捲っていっている。決して早くはなく、決して遅くもなく。

一歩近づく毎に、感覚が研ぎ澄まされていく。

相手がなんであれ、初見であれば時間を止めて調べた方が安全ではあるのだが、今回ばかりはそうも言っていられない。

なにせ、相手は止まった世界の中で動いてみせたのだから。

もし何かしらの攻撃を仕掛けてくるような場合があれば、そしてそれさえも自分の能力に干渉してくるのならば、時間を止める事に使っていた力を目の前の相手に向けた方が効率はいい。

途中で掃除を放棄するという行為は、自分のメイドとしてのプライドが許してはくれない。

だかといって、独りでにページを捲っていくような本を、このまま野放しにもしてはおけない。

コツ、と床を踏み鳴らす音は、一切そのリズムを崩す事無く。そこには戸惑いや躊躇いといったものは微塵も感じられない。

「さて、鬼が出るか蛇が出るか」

最後に一つ、コツ、と音を立てて咲夜が机の前に立つ。

本がページを捲る事を止めたのは、それを察知したからなのか、それとも偶然か。

φ

「部屋の掃除?」

思いがけない問い掛けに、パチュリーは紙面に落としていた視線を、テーブルの前に立つ咲夜へと向けた。

「はい。まだ昨日の事が尾を引いているのか、おかげでお嬢様は目覚めた三十秒後には不貞寝という名の二度寝を決め込みまして」

雨も降っているみたいですし、とそこで一息。

吐き出された溜息は、主の行動を憂いているのか、現状を憂いているのか。

ちなみに昨日の事とは、レミリアが霊夢相手にチェス、花札、ポーカー、囲碁、果ては軍人将棋に至るまで、数多のゲームで総計二百三十六連敗した事である。勝ち数はなんとゼロ。

狙ったかのように自陣の地雷とタンクを潰していく駒が、ヒコーキではなく工兵だったと知った時、レミリアは完全に燃え尽きた。きっと、一手目に敵陣地に突っ込んだ大将の相手が、見事にスパイだった事も響いていたのだろう。

だがそんな事には興味はないのか、パチュリーは目線で咲夜に先を促した。

「言ってしまいますとやる事が無いのですが、だからと言って何もしない訳にもいきませんので」

「それで、私の部屋の掃除を?」

「あまり埃を溜め込むと、辛いかと思いまして」

紅魔館の中にある書斎……と言うには少々巨大すぎる部屋。

十の角を持つ壁を、高く高く、遥か上の天井にまで聳える書棚が覆っている。更に部屋の中ほどでも、見上げるほどに高い書棚が不規則に立ち並んでいた。

それはあたかも巨大な迷路のように。

そんな大図書館と言っても過言ではない部屋の一角に設けられた丸いテーブル。

その上に読みかけの本を置いて、パチュリーはなるほど、とアンティークチェアの背にもたれかかった。

かちゃん、と小さな音。

いつの間にか、テーブルの上には一組のティーセットがあった。

ソーサーに置かれたカップからは、暖かそうな湯気と共に広がる、ハーブの香り。

「ありがとう。そうね……お願いしようかしら」

「畏まりました。すぐに済むと思いますので、終わりましたらまたお伺いしますね」

一礼する咲夜の左手に持たれていたのは、銀のトレイ。恐らくはティーセットを乗せてきたものだろう。

「悪いわね」

「いえ、やる事がなかったのは事実ですから」

「……掃除が出来る魔法でも作ろうかしら」

「前にどこかの白黒鼠が同じような事を言っていましたよ」

「……やめとくわ」

椅子の背にもたれたまま、疲れたように息を漏らすパチュリーを見て、咲夜がくすりと笑った。「それでは、行ってまいります」

「えぇ、お願いね」

しかし、その言葉を受け取るべき人物の姿は既に無かった。

ただ「任せてください」という声だけを残して。

一人残ったパチュリーはそれ以上は何も言わず。

幾分湯気の薄くなったカップを手に取り、口元へと寄せて、ついと傾ける。

「……熱い」

猫舌だった。

ソーサーと一緒にカップをテーブルに戻すと、細く立ち昇る湯気をなんとなしに眺めてみる。

ゆらゆらと。

ゆらゆらと。

再び伸ばされた手は、しかしカップではなく、ティーポットの脇に置かれていた小さなベルへ。

指先でちょんと摘んで持ち上げたところで、パチュリーが不意にその手を止めた。

「あぁ、そういえばあの子は今いないんだっけ」

漏らした呟きの中で、もう一つ何かに気付いたのか、あ、と小さく声を上げた。

「咲夜に言うのを忘れていたわ……私としたことが、失態ね」

両の手足を投げ出し、漏れる息はより深く。

考えようとしても、どうにも思考が定まってくれないのは寝不足の所為なのか。

「妖怪にも寝不足とかあるのかしら?」

そのまま暫く。ようやく立ち上がる気になったのか、パチュリーが腰を上げるも、それはやっぱりどこか面倒くさそうで。

ふわり、と漂うように歩き出すと、その姿は立ち並ぶ書棚の影へと消えていった。

テーブルの上にはすっかり湯気が昇らなくなった白いカップが一つ、置かれたまま。

φ

「……絵本?」

最初に見下ろした時、その本には何も書かれていなかった。

恐る恐る手を伸ばしてみるも、本は特に動きを見せる訳でもなく。

先ほど感じられた魔力も今はない。

ならばと手にとってみたが、それでも本はやっぱり本で、それ以外の何者でもなかった。

ぱらぱらと白紙のページを捲りながら、一体なんだったのだろうか、と考えていた矢先、目に飛び込んできたのはページ一杯に描かれた絵。

子供向けなのだろうか、そこには可愛らしくデフォルメされたキャラクターが描かれていた。

「これは……私?」

銀の髪に青い瞳、見慣れたメイド服。

デフォルメされてはいるが、それはやはり自分のように見えた。

「パチュリー様が描いたのかしら?」

確かめてみようと一旦本を閉じてみる。

だが、山羊の皮だろうか、黒い表紙には金箔押しされたタイトル以外は何も見受けられず。

手に持って背表紙、裏表紙を確かめてみるも、著者を表すものはこれといって何も無かった。

本を持ったまま、どうしようかと考えてみる。

「やっぱり気になるわよねぇ」

そうして至った結論。

この本をパチュリーが描いたのかは解らない。

しかし、自分の事が描かれているかもしれないと知った以上、見なかった事にするには好奇心を抑えきれそうになかった。

「……何が描いてある事やら」

つい先程まで見せていた警戒心もどこ吹く風か。

黒い山羊皮の表紙をはらりと捲る手はどこか楽しそうに。綻んだ顔は期待半分といったところか。

『Red Girl Adventure』

開いてみればなんて事は無い、それは正に絵本だった。

大きな館で働く一人のメイドが、我侭な主人にあれやこれやと言われる度に、東奔西走するというような物で。

「へぇ……中々上手いじゃない」

その、どこか自分に似た内容に親近感が沸いたのか、咲夜はついぞ夢中になってその本に魅入ってしまっていた。

だから咲夜は気付かなかった。

普段の彼女であれば、まずこんな事態には陥らなかっただろう。

回避する手段はいくらでもあったはずなのに、どうして何一つできなかったのか。

それほどに、それは「完全で瀟洒」と呼ばれる彼女にとってはありえない事態だった。

結局何が起きたのかと言えば、

「ねぇ咲夜、机の上の本なんだけど……」

「ひやぁぅ!?」

かちゃりと音を立てて開けられたドアから姿を見せたのはパチュリーだった。

いくら部屋に人が居る事が解っているとはいえ、やっぱりそこは自分の部屋な訳で。

せめてノックの一つでもしていたならば、咲夜もそこまで取り乱す事はなかっただろう。

だが、部屋の中へと足を踏み入れたパチュリーの前には、既に誰の姿も無く。

「咲夜?」

改めて部屋の中を見渡してみるが、求める姿は認められず。

「声がしたと思ったんだけど……」

机の前まで来たところで、パチュリーは初めてそこに変化が起こっていた事に気づいた。

本が置かれていたはずの机の上には、代わりに少し埃によごれた布巾が一枚。

それを見たパチュリーが深い溜息を一つ。

しかし、すぐにいつもの無表情に戻ると、特に気にした素振りも見せずにくるりと背を向けた。

「まぁ、咲夜なら大丈夫でしょう」

開けた時と同じように、ぱたんと音を立ててドアが閉められる。

静寂だけが残った部屋の中。

揺らめいていた灯りが不意に消えると、机の上に置かれていた布巾が突然燃え上がり、それはすぐに灰へと変わった。

φ

何故だろう。

どうにか気も落ち着いた頃、最初に思ったのはそんな事だった。

思わず時間を止めて部屋を飛び出したはいいが、抱きしめるようにして持っていたのは、掃除用具

ではなく、何故か先ほどの本。

「戻しておいた方がいいわよねぇ?」

そう思って、再度部屋へと向かったはいいものの、タイミングが悪いのか運が悪いのか、丁度パチュリーが中へと入っていくところで。

時間を止めて戻せばいいのだが、止まっているとはいえ、本人に見られているというのはどこか気が引ける。

考えた結果、咲夜は少し時間を置いてから戻す事にした。

パチュリーが部屋から出てくるのを待っていればいいのだが、どうにもその「待つ」という行為は自分の惨めさを増すだけのような気がしたのだ。

「後で図書館に行って直接返そうかしら」

廊下を歩きながら、手に持った本を眺めて呟く。

今引き返せばまだパチュリーは部屋に居るだろうに、そうしなかったのはやっぱり本の内容が気になったからなのか。

どこか落ち着ける場所に着いてからゆっくり見ようと思っていたのだが、一度気になってしまったものは中々引いてもくれないもので。

それでも周りの確認を怠る事がないのは、流石というべきなのだろうか。

レミリアが不貞寝を決め込んだ今、メイド達はちょっとした休日気分なのか、館の中は静かなものだった。

皆、自分の部屋でくつろいでいるのか、休憩室でお茶でも飲んで談話に花を咲かせているのか。

どちらにしろ、これならば特に誰にも見られる事もないだろうと、咲夜は本の表紙に手をかけた。

はらり、とページを捲っていく手が次第に早くなっていくのを、咲夜は自分でも感じていた。

最初に見た時はそれほど強くは思わなかったが、

読み進めるほどに、これは自分の事なのではないかと思えてくる。

それも今日、今現在の――。

「……考えすぎよね」

この絵本の中に出てくる『ファル』がレミリアの事で、青い目の女の子が自分なのはまず間違いないだろう。

だとしても、レミリアが雨の日に不貞寝をするのはそう珍しい事でもない。

そう考えれば、これはなんて事はない、自分達のごく日常の出来事が描かれているにすぎない。

焦った気を落ち着けるために、咲夜はとりわけゆっくりと、ページを捲った。

しかし、その手は次ページを開いたところで、ぴたりとその動きを止めてしまった。

「白紙……」

『ファル』が不貞寝を決め込んで、暇になった女の子が何をしようかと考えていたところで、絵本は唐突に終わっていた。

次のページはものの見事に真っ白で、インクの一滴すらも付けられていない。

ページを捲り、次へ。

白紙。

次へ。

白紙。

次へ。

白紙。

今度は捲ったページを戻して、もう一度最初の白紙部分へと。

「ここまでしか描いていないのかしら?」

知らず、咲夜が肩を落とした。

果たしてパチュリーが自分達の事をどんな風に描いてるのか、それが気になっていただけに、話が途中で途切れているという状態は、予想以上にショックが大きかったようだ。

「勝手に見て、勝手に落ち込んで。まったく、世話ないわね」

自身を戒めるように、顔を上げて軽く一息。

このまま図書館に行ってパチュリーに本を返そう。勝手に持ち出してしまった事も謝らなければ

いけない。

そう決めて、本を閉じようと視線を下ろした時、「それ」はなんの前触れもなく始まった。

「――え?」

咲夜の視線の先、白紙だったはずの紙の上に、今正に新たなページが描かれていっていたのだ。

真っ白な紙の上を、黒いインクが縦横無尽に駆け回り、紙から直接浮き上がってきた色がそれらを鮮やかに彩っていく。

みるみる内に完成に近づいていくその様を、咲夜はただ固唾を飲んで見守るしかなかった。

今、この本には何が起こっているのか。

これがパチュリーによる「絵本の描き方」ならば何も問題は無い。

しかし、そうでなければ一体これは――。

そんな事を考えている内に、紙の上を走っていた黒インクは最後の一線を書き終えるところにまで至っていた。

だが、完成したその絵に、先ほどまでの女の子の姿はどこにもなかった。

ただ瓦礫の山が描かれているだけで、他には何も無い。

そして最後の仕上げだとでもいうように、うっすらと文字が浮かび上がってきた。

「な……によ、これ……」

それまでと明らかに違う、あまりにも唐突な展開に、咲夜はそれから逃れるように一歩、後ろへと下がった。

すると、手元で広げていた本の上に、こつん、と頭上から何か小さな物が一つ落ちてきた。

なんだろう、と思って顔を上げてみる。

咲夜の身長の三倍程はあろうかという高い天井。

だが、本来であれば見上げた先にあるはずのそれは、今正に咲夜の目前にまで迫っていて。

「――っ!」

状況を理解するよりも速く、咲夜がほとんど本能で時間を止めようとする。

『女の子はそれをよけることができずに、つぶされて死んでしまいました』

(まさか――)

直後、紅魔館全体を地震が起きたかのような揺れが襲った。

それに館の中の者達は一様にその手を、その口を止めはしたものの、すぐに各々の仕事へ、プライベートへと戻ってしまった。

こうした事は決して珍しい事ではない。

また「彼女」が暴れたのだろう――と。

そしてそれはやはり今回もその通りで。

「あの状態から避けられるなんて、流石ね」

「……妹様、これはなんのおつもりですか」

間一髪。

時間を止めるまでには至らなかったが、どうにか遅延させる事は出来た。

もし後コンマ一秒でも遅れていたら、きっと目の前に積み上げられた瓦礫の下敷きになっていただろう。

両肘をついて、咲夜が上体を起こす。

胸元から足先までざっと見てみるが、幸い大きな怪我は見られなかった。

落ちてくる瓦礫から飛び退いた時に擦ったのか、左膝が赤くなっていたが、その程度ならば何も問題はないだろう。

立てた膝に手を当てて立ち上がり、軽く周囲を見回す。と、瓦礫を避ける際に放り出してしまったのか、廊下の壁際に本が落ちているのが見えた。

突然浮かび上がってきたページ。

瓦礫に潰されてしまった女の子。

これはあの本が引き起こした事態なのか。

それにしても、と咲夜は思う。

仮にそうだとしても、あの悪魔の妹がそう易々と他者に操られたりするのだろうか。

咲夜は振り返り、瓦礫の上に立つ少女へと視線を向けた。

「あれ、なんか怖い顔」

「妹様……ですよね」

「そうよ、他の誰かに見える?」

腰に手を当てて、ふふん、と胸を張るその姿を、咲夜は尚鋭く見据える。

本の中では女の子は瓦礫に潰されて死んでいた。

しかし自分は今こうして生きている。

だが、それでもまだ警戒を解く訳にはいかない。

フランドールが相手となれば、時間を止めてから、などと悠長な事は言っていられない。

左足、スカートの下に隠したホルスターに二本。

背中に忍ばせているのが一本。

咄嗟に取り出せるのはそれだけか。

「何をそんなに怖がっているの?」

だが、唐突に耳元で囁かれた声に、咲夜の身体は一瞬にして凍り付いてしまった。

背後からふっと耳に息を吹きかけられても、その硬直が解けることはなく。

「いつの間に――」

咲夜の首筋に冷や汗が流れた。

蝙蝠を使って完全なる自分の分身を作り出す、フランドールの得意とする技の一つ。

密着、それも背後を取られた今、時間を止める事はおろか、ナイフを取り出すことも不可能。

試しに、左足に添えられた左手の指先を少し動かそうとしてみるが、それは目的を達成する前に止められた。

否、止めるしかなかった、と言うべきなのか。

「ああ、勘違いしないで。別に今日は咲夜をどうこうするつもりはないから」

そう言って、瓦礫の上に立っていたフランドールが、殊更ゆっくりと咲夜の前に降り立った。

「それに、こんな簡単に追い詰められる相手なんて、遊んでも面白くないでしょ?」

未だに指先一つ動かせずにいる咲夜を見て満足したのか、フランドールが右手の指を鳴らすと、もう一人のフランドールは音もなくその姿を消していった。

「それでは何故このような事を?」

それでもまだ動けずにいた咲夜が、なんとか声だけで目の前の小さな悪魔に問いかける。

フランドールは一瞬きょとんとしたようにも見えたが、すぐにあぁ、と何かを思い出したように胸の前で両手を叩いた。

「そうそう、咲夜に言いたい事があったの」

「私に?」

そうよ、と答えたフランドールが一歩咲夜に詰め寄って、睨むように見上げてくる。

その瞳は見る者全てを吸い込むかのように深く、紅く。

「ねぇ、咲夜」

正直逃げ出したい気持ちでいっぱいだったが、それでもやはり、二本の足は廊下を踏みしめたまま動いてくれなくて。

「貴方――」

咲夜の背中をまた一筋、冷たい汗が流れた。

「私のメイドになりなさい」

咲夜は最初、その言葉の意味が解らなかった。

逆にそれがよかったのか、脳が言葉の意味を理解する頃には、咲夜はいつもの冷静さを取り戻す事ができていた。

「申し訳有りませんが、そのお願いは聞き入れかねますわ」

緊張の解れた顔に微笑を浮かべて、はっきりと、咲夜は言った。

「お願いじゃなくて、これは命令よ」

「命令だとしても、です。それに、妹様には専属のメイドを付けていたはずですが?」

「あんな役立たずなんてどうでもいいのよ」

フランドールがくるりと背を向けて、忌々しそうに歩き出す。

そして五歩。

「私はね、咲夜、貴方がいいの」

芝居がかった仕草で振り向くと、その目はまっすぐに咲夜を見据えていた。

咲夜もその視線を真正面から受け止めたまま微動だにせず。

そんな無言のやりとりがどれほど続いただろうか、先に折れたのはフランドールだった。

「まぁでもいいわ。今日は引き下がってあげる」

「恐れ入ります、妹様」

内心では安堵の息を漏らしつつも、勤めて冷静に受け返す。

咲夜は時々、この小さな悪魔が何を考えているのかが解らなくなる時がある。

急に暴れたり、大人しくなったり。

ただ一つ解っている事は、下手に刺激をしてはいけない、という事だけ。

「あぁそうだ、それよ、それ」

「はい?」

「その『妹様』っていうのやめてくれる? 私は私よ。あんな奴のおまけじゃないわ」

ふむ、と咲夜が考える。

「それならば、フランドール様、とお呼びすればよろしいでしょうか?」

「フランでいいわ」

「畏まりました。フランお嬢様」

「ん、今後気をつけなさい。それと、さっきの件、忘れないでね」

「……」

深く垂れた頭を上げた頃には、そこには既にフランドールの姿はなかった。

ずっと気を張り詰めていた所為か、何もしていないのにどっと疲れが押し寄せてきて。肩を回すと、こきりと小気味のいい音がなった。

「まったく……妹様にも困ったものね」

積みあがった瓦礫の麓に立ってみる。

見上げてみれば、ぽっかりと開いた穴の先には、二つ上のフロアの天井が見えていた。

「やれやれ、だわ」

「あ、そうだ咲夜」

「――ッ!」

背後から聞こえた声に、咲夜は思わず直立姿勢になった。

恐る恐る振り返り、フランドールの機嫌を窺うように作り笑いを浮かべる。

「いも――フランお嬢様?」

「? どうしたの、変な顔して」

「ああいえ――なんでもありません。それより、どうかなさいましたか?」

先程の言葉が聞こえていなかったのか、フランドールはきょとんとした顔で小首を傾げて。咲夜はほぅ、と息を吐いて姿勢を正した。

「そうそう、一つ言い忘れていたのよ。私の部屋、片付けておいてくれる?」

「部屋を、ですか?」

「そ。あんな役立たずどもには任せておけないわ。あれはあれで使い道もあるんだけど」

「……畏まりました」

そして今度こそフランドールは長い廊下の向こうへと消えていった。

小さな背中が完全に見えなくなるまで見送ってから、咲夜が辺りを見回す。

と、最初に見た時と同じ場所に、本を見つける事ができた。

迷いの無い真っ直ぐな足取りで歩み寄る。

瓦礫が落ちてきた際の粉塵も、そこまでは届かなかったのか、幸いにして大した汚れは見受けられなかった。

片手で拾い上げ、表面に付いた埃を軽くはたいて落とすと、最初に手にした時と同じようにぐるりと本を回してみる。

「傷はついてない……わね」

次いで最初から順にページを捲っていってみたが、特に破れたりしたような部分もなく。

ファルの不貞寝。一人になった女の子。

そこではたと咲夜の手が止まった。

「……なんだっけ?」

しかし、何故手を止めたのかは咲夜自身も解らないまま。

気を取り直してページを捲ると、今度こそ咲夜は自らの意思で手を止めた。

女の子が瓦礫の下敷きになったページ。

フランドールに会う前には、女の子は確かに瓦礫に押し潰されて死んでいた。

なのに、今そのページには積もった瓦礫の横に、いなかったはずの女の子の絵が描かれ、そこに添えられた文面も差し替えられている。

「どういう事?」

それはまるで今この場で起きた結果に合わせるように。

次のページを捲ってみるが、まだそこは白紙のままで。暫く待ってみたが、先程のように新しいページが浮かんでくる事はなかった。

「なんなのかしらね、この本は」

ぱたんと本を閉じて、溜息を一つ。

この本がどういった物なのか、残念ながら判断は出来そうにない。

自分で考えるよりも聞いた方が早いのだが、経緯はどうであれ、メイドとして仕事を請け負ってしまった以上、それを放棄する訳にもいかない。

本を返しに行くか、言いつけを守るか。

メイドである咲夜にとって、それは考えるまでもない事で。

「さっさと片付けて、それから返しにいけば何も問題はなし、と」

よし、と頷き、咲夜が瓦礫の山に背を向けて一歩目を踏み出すと、世界は急速にその色を失っていった。

廊下を淡く照らす炎の揺らめきも、天井が崩れた衝撃で舞い上がった粉塵も、全てがその動きを止める。そこは無音の世界。

そのはずなのに、何故だかノイズのような雨の音だけは耳に残ったまま、いつまでも静かに鳴り響いていた。

φ

本来であれば紅く彩られている廊下も、今は無機質な灰色に。

その中を一人歩きながら、咲夜は先程のフランドールとのやりとりを思い出していた。

彼女が突飛な行動をとるのは、何も今に始まった事ではない。だとしても、今日の行動はどうだろうか。

いつも通りという言葉で済まされる範囲内ではあるものの、どうにも腑に落ちない。

咲夜は左手で抱くように持っていた本へと視線を落とした。

この本が原因だとしたら――、

「……馬鹿馬鹿しい」

未来を描き、定め、実行する。

レミリアの運命操作の力でも、そこまで具体的な事は出来ないだろう。それに、どのような力が働いていたとしても、あのフランドールがそう易易と操られるとは思えない。

この本を作ったのがパチュリーであるとしたならば、それは尚更の事。実際に描かれた内容が差し替えられた辺りからもそれは窺える。

しかし、誰かが筆を走らせる事もなく、勝手に内容を描いていくというこの本は一体なんなのか。

ただ描くというだけなら、そういった魔法がない訳でもないし、恐らくは可能な事なのだろう。

だが描かれた内容を、実際に起きた事象に合わせて描き換えるという事は、果たして可能なのだろうか。

それほど魔法に詳しくはない咲夜には、いくら考えても答えは出てこない。

仮にこの本が自分で考え、自らの意思でその紙面に筆を走らせているのだとしたら。

そこまで考えて、咲夜は大きく息を吐いた。

それこそ御伽噺のようなものだ。

確かに強力な魔道書にもなれば、本自体が魔力を持つ事もある。

だが、本はあくまでも本。

長い年月を経て妖怪となったものならばまだしも、ただの本が意識を持って思考する、などという事はあり得ない。

しかし、咲夜はそれと同時にそれが絶対ではないという事もよく解っていた。

絶対と決め付けてしまえば、それだけ視野が狭くなる。物事には常に可能性があるという事を忘れてはいけない。

「この本も、そんな一つの可能性を描いているのかしらね」

そこで咲夜は再び視線を前へと向けて、足を止めた。同時に世界がその色を取り戻していく。

廊下の突き当たり、目の前にはドアが一つ。

一見質素に見えるが、禍々しいまでの魔力と瘴気に彩られたそれは、並の者であれば近づいただけで死に至るだろう。

だが咲夜はそんな事には意も介さず、平気な顔をしてドアノブに手をかけた。が、そこで何かを思いついたように、手に持っていた本をはらりと開いてみる。と――、

「……はぁ」

咲夜が本を開くのを待っていたかのように、白紙のページに線が走り、見る間に新たな一ページが描き込まれていった。

ある程度予想をしていた事もあってか、そこまで驚きはしない。逆に描かれた内容に思わず溜息が漏れた。

「串刺しねぇ……お嬢様の槍でも飛んでくるのかしら?」

ドアノブに手をかけたまま暫く待ってみるが、特に周りに変化は見られない。

やはり本に書かれている通り、部屋の中に入らないとこの事象は起きないという事なのか。

「虎穴に入らずらんば虎子を得ず、か」

しかし、やはりドアの向こうを見る咲夜の顔はどこか浮かない。

わざわざ危険を冒して虎穴へと入っても、得られるものは何も無いのだ。とはいえ、それもまた自分の仕事と思い直し、咲夜は手をかけたままのドアノブをゆっくりと回した。

部屋の中は完全な闇だった。

空気は重く澱み、開いたドアから差し込む廊下の灯りも闇の中へと飲み込まれ、それは一寸先は闇という言葉を表したかのよう。

時間を止めたまま掃除だけして戻ってもよかったのだが、その『対象』が解らないままでは、それもままならない。

眼光鋭く闇を見据えるその目は更に細く、探るように部屋の中を見渡していく。上、前、左、右、特に不審な所は見受けられない。

一歩、部屋へと踏み入る。

床一面に敷かれた絨毯は足音を消し、澱んだ空気は変わらず。館の屋根を叩いているのか、雨の音だけがノイズのように小さく響いている。

「……何かしら?」

踏み出そうとした二歩目を押しとどめたのは、僅かな違和感。

部屋の事ではない。澱んだ空気の事でもない。手に持つ本もまた大人しいまま。

はっきりと感じたはずなのに、一体何に対して違和感を感じたのかが解らない。

だが、僅か数秒前の事を引き出そうと記憶の海へと投げかけられた手は、闇の中より突如として現れた二本の白刃によって遮られた。

一つは右の上手から、一つは左の下手から、澱む空気を裂き、唸りを上げて迫り来る。

咲夜が気付いた時には、既にそれは眼前にまで迫っていて――、

「備えあれば憂いなし……は少し違うかしらね」

一度目を閉じ、また開く。

青い瞳に移るのは、色を無くした世界。と言っても、部屋の中は変わらず闇に包まれたまま。

我ながら大したタイミングだ、と咲夜は自嘲気味に口の端を僅かに上げる。

右の蟀谷、左の脇腹。冷たい鉄の感触が、そこにはあった。極限まで研ぎ澄まされた切っ先は、ただ触れているだけで貫かれそうな程に。

そんな『自分を串刺しにするはずだった』刃からするりと抜け出して、色を無くした世界に縫い付けられた影へと振り返る。

「使い道、か」

踏み込まれた足、翻ったスカート、広がった髪の毛の一本までもが完全に押しとめられた、二人の少女の姿。

役立たず、使い道、片付け。

そういう事か、と咲夜は一人納得した。

フランドールの思惑を悟り、ふと今もまだ寝ているであろう、レミリアの事が思い起こされるが、それが杞憂でしかないという事は咲夜自身、よく解っている。

それよりも、

「どうしようかしらねぇ、この子たち」

決死の覚悟で臨んだのであろう、二人の少女。

フランドールの言い分を省みるに『片付け』の対象はこの少女達なのだろう。

だが、恐らくフランドールの見る未来は訪れない。結局あの二人は、姉であり、妹であり、姉妹なのだ。

ならばどうするか。

こうするしかない。

「「あうっ!」」

世界が色を取り戻した瞬間、咲夜の目の前で二人の少女はごいん、となんとも重々しい音を打ち鳴らした。

暫くふらふらと立ち回っていたが、やがてそれも限界に達したのか「お星様が~」などという呟きを最後に、二人揃って紅い絨毯の上へと倒れこんでしまった。

「あぁちょっと、そのくらいで倒れないでよ」

絨毯の上に大の字になった少女に駆け寄るが、二人とも揺すれど叩けど目を覚まさない。

二人の行動が果たして本当に自らの意思で行われたものなのか、それだけでも確かめてみたかったのだが、これでは確かめようもない。

咲夜はがっくりと項垂れたまま、手に持ったままの本を開いた。

すると、やはり先程と同じように、女の子が串刺しにされたというページは描き換えられていた。

倒れた二人の少女の頭上に星が飛び、傍らに立つ女の子は笑っている。

同じく書き換えられた文面を見るに、掃除はこれで完了らしい。

「訳が解らないわね」

ぱたん、と本を閉じて、未だ大の字になって目を回している二人の少女に背を向ける。

少女も自分も、フランドールの言いつけを守れなかったとあっては、後々咎められるかもしれない。が、それもまた杞憂なのだろう。

今頃、レミリアの部屋で少女達と同じように目を回しているであろうフランドールを想像して、咲夜はくすりと微笑んだ。

結局彼女は『悪魔の妹』でしかないのだ。

φ

先程歩いていた廊下を、今度は逆方向へと歩いていく。同じ場所、同じ景観、ただ一つ違うのは、今はそこに『色』があるという事だけ。

歩きながら、咲夜はもう一度本を最初から読み返してみた。

最初こそ、絵本という事もあってか紹介のような形になってはいるものの、その後の内容は贔屓目に見ても、自分の行動を先んじて、或いは追いかけるように描かれているとしか思えない。

そしてその内容。

まだ二回と思うか、二回も、と思うか。

慎重に事を運ぶのならば、後者を取るべきなのだろう。

――本に殺される。

咲夜もそれなりに死線を乗り越えてきた身ではあるが、今回のような経験は流石に初めてだった。

一体誰が。

なんの目的で。

じじ、と廊下を照らす灯りが揺れている。

すっかりと夜も更けて、数少ない窓からは淡い月明かりが入り込んでいる。

満月までには幾分日がある。今日はまだ弦月といったところだろうか。

窓辺に寄り、見上げた空には確かに半分の月が浮かんでいた。

「……月?」

おかしい。

先程からずっと聞こえていたのは、雨の音ではなかったのか?

何故月が出ているのか。

何故星が出ているのか。

そういえば、と咲夜は一つの事を思い出した。

窓も少なく、ただでさえ広大な館の中。外に面した廊下ならまだしも、館の最深部にあるフランドールの部屋で、果たして雨の音など聞こえてくるのだろうか。

答えは、否。

たとえ天変地異が起こり、旧約聖書に書かれた大洪水のような事態になったとしても、あの場所は静かなまま、ただそこに在るだろう。

フランドールの部屋は『そうなるように』作られているのだ。

何が起ころうとも、外界からの刺激は一切届かない。それは彼女の為ではなく、外の為。

ならば、雨の音は一体どこから聞こえていたのか。いや、そもそもあれは音だったのか――。

そう思った刹那、窓の外に見える世界がぐにゃりと歪んだように見えて、咲夜は慌てて窓辺から身を離した。

目を閉じて、深く息を吸う。息を吐く。

幾分か落ち着きを取り戻せたところで、ゆっくりと目を開く。

視界は、正常。

目眩でも起こしたかとも思ったが、頭も覚めているし、調子も悪くは無い。

もう一度だけ深呼吸をして、咲夜は窓辺に寄って、空を見た。

空には変わらず半分の月が浮かび、数多の星が自らの命を燃やして輝いていた。

耳を澄ましてみる。

夜の静寂の中、微かに聞こえてきたのは、今日一日ですっかりと耳にこびりついてしまったノイズのような雨の音。

――いや、雨音のようなノイズ、といった方が正しいのだろうか。

雫を落とさない雨は徐々に強さを増していき、それに誘われるように、咲夜は絵本の表紙に手をかける。

青い瞳の女の子。我侭なファルと、その妹。そこに仕える二人の少女。そして――、

「……は?」

いざ、と意気込んでページを捲ってみたはいいものの、新たに描き出されたその内容に、思わず呆けた声が出てしまった。

新しいページには今までのように凝った背景も、女の子の行動を暗示させるような文章もなく。

ただ見開きの左側に短く一文、素っ気ない文章で女の子の死が書かれ、右側にちょこんと一つ、うつ伏せに倒れた女の子の絵が描かれているだけだった。

「どういう事?」

天井が崩れてくる訳でもない。

串刺しにされる訳でもない。

何もなく、ただ女の子が死んでいる。

唐突に、咲夜は背中に薄ら寒いものを感じて振り返った。が、そこには先程までと何も変わらない、静まり返った廊下があるだけで。

息をするのも忘れて幾拍か。ゆっくりと向き直り、首筋を冷たい汗が流れていくのを感じながら、もう一度紙面へと視線を落とす。

開いたページには、変わらず短い一文と倒れた女の子の絵。

しかし、いくら待てども周りに変化の様子は見られず、月明かりに照らされた廊下は静かなまま。

ただどこからともなく聞こえてくる偽者の雨音だけが、その強さを増していく。

「じっとしていては駄目、という事かしら?」

逆に言えば、動かなければ安全とも言えるのだが、だからといっていつまでもここで立ち止まっている訳にもいかない。

その内誰かが通りかかるだろうが、それが絵本の差し向けた『刺客』でないとは限らないのだ。

「せめて、パチュリー様かお嬢様なら……」

この状況であって、なお信頼できるであろう人物の名前を呟いて、咲夜はふぅ、と小さく息を漏らした。

――と、

「え……?」

まず聞こえてきたのは、小さな音だった。

気付いた咲夜が顔を上げると、目の前に見える世界に、幾重もの亀裂が走っていた。

それは留まる事なく増え続け、瞬く間に世界は歪な線に覆いつくされる。

そして咲夜の目の前、切り取られた世界の一片がゆっくりと剥がれ落ちると、それを切欠に、軋んだ世界は耳を劈くような音と共に割れて砕けて、凶器となって咲夜に襲い掛かってきた。

「ちょっと――」

頭上に降り注ぐそれに対し、咲夜は反射的に後ろへと飛び退く。

跳ねるように一転、二転、三転。

それでも、咲夜が最初に立っていた場所に突き刺さったのは僅か。残りの欠片はあろう事かその切っ先を退く咲夜へと向けてきたのだ。

それを見た咲夜が流れるままに床を蹴って四転。

背中に受けた衝撃に後ろを振り向くと、そこは既に壁だった。

焦りと苛立ちを込めた舌打ちを一つ。

そして再び視界は前へ。

刹那、頬を掠めた欠片が一片、深く壁へと突き刺さった。

怯んだのは一瞬。頬に浮かぶ赤い筋は気にも留めず、構えた右手に握るナイフは三本。迫り来る無数の刃を睨み据えて――一閃。

碌に確かめもしないまま放たれた銀の凶器は、されど咲夜の体に当たる物だけを確実に打ち貫いていく。

激しい衝突音が鳴り響く中、それでも咲夜はその青い瞳を見開いて、迫り来る世界の断片を捉えたまま動かない。

「終わり……かしら?」

攻防は僅か数秒。ナイフを放った姿勢のまま、視線だけを周囲へと走らせる。

壁に突き刺さった、あるいは絨毯の上に散りばめられた硝子の欠片は大人しいまま、それ以上の動きを見せる事はなく。恐る恐る廊下の中ほどまで歩み出たところで、ようやく咲夜は強張っていた肩の力を抜いた。

「誰が直すと思っているのよ、この窓……」

遮る物の無くなった窓に寄って、もう一息。

周りに刺さった三本のナイフを引き抜くと、それは出した時と同じように、手の中で一瞬の内に消えてしまった。

「それで、この窓は直してくれるんでしょうね」

また女の子は笑っているのだろうか。

そんな事を考えながら絵本の表紙を開き、ぱらぱらとページを捲っていく。

そして問題のページを開いた時、咲夜が僅かに眉を顰めた。

そのページは、確かに描き換えられていた。

だが、それは咲夜の予想していたものとは違い、また今までのそれらとも違っていた。

短い一文と倒れた女の子はそのままに、まるで機嫌を損ねた子供がそうするように、無茶苦茶に塗り潰されていたのだ。

「やけでも起こしたのかしら」

ふむ、と一つ考え込んで、次のページへと手を進めると――、

「……は?」

先程と同じように呆けた声を出して、咲夜の手が止まった。

そこには既に新たなページが描かれていたのだが、その内容は黒く塗りつぶされた前のページと全く同じもの。

その時、不意にあの『雨音』が聞こえてきた。

頬を伝う冷たい汗は、今日で何度目だろうか。

ごくりと喉を鳴らして、咲夜は何かに誘われるように、更に次のページへと手をかける。

「……いよいよ形振り構わなくなってきた、か」

短い一文と、倒れた女の子の絵。それは最後の見開きを残して、残るページの全てを埋めていた。

ぱたん、と片手で絵本を閉じる。

どうするべきか。

考えを巡らせてみても、答えはそう多くはない。

――本を破壊する――

パチュリーの持ち物かもしれない以上、独断でそれは出来ない。却下。

――本を放棄する――

同様の理由により却下。

――大人しく本の通りになってみる――

論外。

「はぁ……」

どうしてこんな事に、などと愚痴を零したところで、それを聞いてくれる者などいるはずもなく。

――図書館に行き、パチュリーから解決策を聞き出す――

恐らくは、これが唯一の選択肢。

「面倒な事になったわねぇ」

そう言いつつも、その顔はどこか楽しそうで。

元々退屈な一日になる予定だったのだ。これくらいのサプライズは余興の内に入るだろう。

だがしかし、咲夜のその考えは直後に打ち消される事となる。

図書館へと足を向けたところで、なんとなしに振り返った背後。廊下の先、闇の向こうに紅く輝く『それ』に、咲夜は目を見張った。

「まさか――」

瞳に浮かぶのは強い困惑の色。

本能は早く逃げろと警鐘を鳴らしているのに、理性は現実を受け入れてはくれなくて。

何故? どうして? そんな馬鹿な。

そんな事ばかりが頭を過ぎり、震える両足は廊下に縫いとめられたかのように。どれだけ動けと命じたところで、それも虚しく震えに変わるだけ。

その間にも『それ』は唸りを上げて迫り来る。

禍々しいまでの紅に彩られ、触れる物全てを打ち貫くその様は正に神槍の名の如く。

「グン……グニル……」

その言葉と共に、咲夜の中で何かが音を立てて崩れていった。

視界は既に紅に染まり、許される思考は一瞬。

浮かんだのは、主の姿。

諦める事も、抗う事も、その一瞬では間に合わなくて。

死を覚悟したのはこれで二度目。

奇しくもその相手が一度目と同じなのは、やはり何かの運命なのだろうか。

だが、一度ならず二度までも、死の運命は咲夜に背中を向けた。

直撃すると思われた真紅の槍は、先程とは逆の頬を掠めて過ぎ去り、そして爆ぜたのだ。

爆風は容赦なく咲夜の体を吹き飛ばし、受身も取れないまま打ち付けられて、転がっていく。

「ぐ…う……」

ようやく止まったところで、うつ伏せに倒れたまま、咲夜が苦悶の声を上げた。

信じたくはない。しかしそんな僅かな希望さえも、全身の痛みが否定する。

右手をついてなんとか立ち上がり、咲夜は槍の飛んできた方へと向いた。

しかしそれ以上の追撃はなく、また『彼女』が姿を現す様子もない。

それでも、と咲夜はそちらに背を向けて、一歩を踏み出した。

レミリアまでもが敵となった以上、のんびりとしている間はない。

本の通りに事が運ぶのであれば、追撃は必至。

――逃げないと。

僅か数分前とは打って変わり、咲夜の顔には最早一切の余裕は無かった。

服のあちこちが破れ、露出した手足は擦り傷が赤く浮かんでいる。

吹き飛ばされた際に痛めたのか、左足を引き摺り、一歩毎に駆け巡る全身の痛みを抑えようと歯を食いしばる彼女の姿を、果たして今までにどれだけの者が見ただろうか。

一刻も早く、図書館へ。

歩く事すらままならなくなったのか、咲夜がふわりと浮き上がる。

そしてそれを待っていたかのように、どこからともなく聞こえてくる『雨音』は、再びその強さを増していった。

φ

奇跡とはなんだろうか。

「そんなものは、力を持たない弱者が求める幻想でしかない。強者はその力でもって、奇跡と言われる事象すら自らの手で掴み取る。けれどその者にしてみれば、それはその他と何も変わらない現実でしかない。故に、それは奇跡でもなんでもない。真に力を持つ者には、奇跡などという不確定な要素は必要無いという事よ」

いつか、湯気の立ち昇るティーカップを傾けながら、事もなさげに彼女は言っていた。

強者と弱者。起こす奇跡と起こる奇跡。

強者であれ、と彼女は言った。

強者でありたい、とそう願った。

ならば今、こうして図書館のドアの前に立っている自分は、果たしてそうだと言えるのだろうか。

服はボロボロになり、真っ白だったミディアムエプロンは赤黒く汚れてしまっている。

息も切れ切れに、流れ出た血はエプロンだけでなく、全身を虎の紋様のように染めていた。

巫女と魔法使いの二人が館に攻め入った時でさえ、ここまで無様な姿を晒すような事はなかったというのに。

深く、深呼吸。

荒れる息をどうにか押さえ、咲夜がドアノブに手をかけた。

もう焦る必要はない。

ずっと左手に持ち続けた絵本は、それでも綺麗なまま。しかしその中身は最後の見開きを残し、全てのページが黒く塗り潰されていた。

咲夜は絵本の攻撃を全て凌いでみせたのだ。

既に満身創痍。振り返れば、そこには目を覆いたくなるような惨状が広がっている事だろう。

ここまできた以上、解決策などというものはもう必要ないのかもしれない。

しかし、それでもやはり事の真相を確かめないままには、と咲夜がゆっくりとノブを回す。

今日、この場所を訪れるのは二度目。

それほど時間が経ったという訳でもないのに、あの時の会話が酷く遠い過去のようにも思えた。

しんと静まり返った図書館の中は、まるで外の事など全く関係のない、どこか違う世界のようにも見えて。

――おかしい。

パチュリーがいると思われる奥のテーブルへと向かう途中、感じた違和感に咲夜が足を止めた。

確かに図書館の中は普段から静寂に包まれてはいるものの、完全に無人になるという事はない。

あまりにも膨大な数の本。それらを整理する為に、必ず数人のメイドはいるはずなのだ。

だが、それらの気配も感じられず、話し声も、物音すらも聞こえてこない。

そして、代わりに聞こえてきた音に、咲夜がその顔を驚愕の色に染めた。

「そんな――終わったのではなかったの?」

耳の奥、まるで頭の中で直接響いているかのような、聞こえてくるはずのない雨の音……。

確かに最後の見開きはまだ残っている。

だがしかし、これ以上何が起こるというのか。

見るべきか。見ざるべきか。

READ OR DIE――読むか、死ぬか。

ふと、そんな言葉が頭を過ぎる。

「こんなところで終わる訳にはいかないのよ」

呟く言葉は自分に言い聞かせるように。薄闇の中に浮かぶ青い瞳は果たして何を映すのか。

「……」

最後の見開きは、すぐ前のページまで続いていたような簡素なものではなく、最初と同じように、

しっかりと背景まで描かれていた。

「いよいよボスのご登場、という訳ね」

それでも咲夜は表情を崩す事無く、逆に笑みさえ浮かべてみせた。

――あかいあくま――

あの最初の一手以降、彼女が姿を現す事はなく、彼女のものと思しき攻撃もなかった。

全てはこの最後の一手の為に。

この絵本もなかなかどうして、粋な演出をするものだ、と思う。

勝てると思った事はない。

負けると思った事もない。

けれど、それは万全の態勢で臨んでこその事。

死神の鎌に三度目は無い。

恐らく彼女は全力で自分を殺しにくるのだろう。

対してこちらは万全というには程遠く。唯一の利点といえば、相手のとどめの一手があらかじめ解っている程度。

絵本の中で女の子は全身を血に染めて、背中にナイフを突き立てられて倒れている。

しかし、それが解ったところで一体どんな対策を立てればいいというのか。

今の状態では、背後を取られて一刺しに、などという事は誰にだって出来るだろう。

「諦める? とんでもない」

嘲笑うように、咲夜が自嘲の笑みを浮かべた。

と、その時、微かに聞こえてきた悲鳴のような声に振り向くと、けたたましい爆発音と共に図書館の入り口である小さなドアが突然吹き飛び、その周りの壁までもが同じように吹き飛んだのだ。

「この下衆がぁっ!」

そして大きく開けられた穴の向こうから轟く叫びと共に現れたのは、見紛う事なき紅い悪魔、レミリア=スカーレット。

姿を見せるや右腕を横一文字に薙ぎ払い、放たれた紅い光弾は宙へと向けて。その行く先には、わたわたと手足をばたつかせ逃げ惑う小悪魔の姿があった。

上へ下へ、右へ左へ、迫り来る紅い魔から逃れようと、小悪魔が縦横無尽に飛び回る。

その度に流れた光弾が高く聳える書棚を打ち壊し、千の本が、万の紙が乱舞した。

それでも尚逃げようとする小悪魔は、視界の端に見上げる咲夜の姿を見つけて一気に急降下。助けを求めるように両手を伸ばした。

「ちょっと、どうしたっていうのよ!」

白く視界を染め上げる紙の中、それでもレミリアの追撃は至極正確。そこに咲夜がいるにも係らず、眼前に迫るのは、二人を飲み込むには巨大すぎる紅。

背に回した小悪魔に本を渡し、代わりに握るは銀のナイフ。

けれどそれは、ただ破壊のみを目的として放たれた紅に相対するには、あまりにも小さく、弱く。

左足は地を踏みしめる事も出来ず、ナイフを握る手の震えは止まらない。

それでも、咲夜は迫る光弾から目を逸らす事はしなかった。

どこか遠く、耳に響くはいつかの声。

――強者であれ。

「――――ッ!」

刹那、その瞳は迫る紅に呼応するかのように紅く染まり、繰り出された一手は十手となって、紅の刃はあらゆる物を切り刻む。紙も、本も、迫る魔も、空間でさえも。

全てが終わった時、その場には何も残っていなかった。まるで爆心地のように周りの書棚が放射状に倒れ、荒地と化したその中心。ばさりと一つ、大仰に翼を羽ばたかせてレミリアが降り立った。

「咲夜、こんな所にいたのね」

「お嬢様……」

始めは、そんな素っ気ない一言。

全身を傷だらけにした咲夜の姿を見ても、レミリアは顔色一つ変える事はなく。むしろその視線は、怯えた様子で咲夜の背中に隠れる小悪魔へと向けられていた。

「お嬢様、これはどういう事ですか」

「それはこっちの台詞よ。咲夜、貴女こそどういうつもり?」

口ではそう答えながらも、レミリアの瞳は咲夜の背後を睨み据えたまま。そちらへと視線を向けてみれば、小悪魔が蛇に睨まれた蛙のように、本を抱いて震えていた。

その時、またあの『雨音』が聞こえて、咲夜は慌ててレミリアの方へと向き直った。

「咲夜、二度は言わないわ。そ――をこっち――へ――――さい」

だが、今まで以上にノイズは強く鳴り響き、それはすぐ目の前にいるはずのレミリアの声でさえ聞き取れないほど。

「お嬢様、目を覚ますのは残念ながらそちらです。どうかこれ以上は――」

その音の意味を知る咲夜は、それでも主へと呼びかける。レミリア=スカーレットという『紅い悪魔』は、たかが一冊の本に操られるような者ではないと、強く信じて。

だから、咲夜は気付けなかった。

いや、あるいは気付けたのかもしれない。

咲夜の言葉を受けたレミリアが、不思議そうな顔をして言い返したその言葉を、聞く事が出来たのならば。

「何―――――――? ――――――――、――――――――――、咲夜」

だがノイズに潰されたその言葉を聞く事はできず、一歩を踏み出したレミリアに対し、咲夜はその両手にナイフを構える事で応じてしまったのだ。

「邪魔をするつもり?」

「いいえ、ただお嬢様の目を覚まさせて――」

そこまで言って、突然背中に受けた衝撃に咲夜は言葉を止めた。

「え――?」

何が起こったのか、咲夜にも、レミリアにも、解らなかった。

いつの間にか鳴り響いていたノイズは消えていて。ふと顔を下げてみると、胸元から一本、銀色に輝く刃が突き出していた。

「『赤い悪魔』は優しい悪魔。けれどほんとは怖い悪魔」

「そ、んな……」

背後から聞こえた声に咲夜が振り返る。

「だから、言ったじゃないですか」

それは、口の両端を吊り上げて笑っていた。

それは、確かに悪魔だった。

黒いスカートに黒いベスト。そして『赤い』髪を揺らす、小さな悪魔――。

「怪我をした女の子はどうする事もできずに、赤い悪魔に刺されて死んでしまいました――って」

そう言って、彼女はナイフを引き抜いた。

すると、留める物のなくなった傷口から一気に血が噴出して、それは背後に立つ『赤い悪魔』を、そして目の前に立つ『紅い悪魔』を、より赤く、紅く、染めていった。

「ぁ……」

成す術もなく崩れ落ちた身体に力が入らない。

視界は掠れ、声も出せず、薄れていく意識の中で最後に聞こえたのは、笑い声と、叫び声――。

φ

「――ッ!」

突然目眩に襲われて、咲夜は片手で顔を覆って後ろへとよろめいた。

それでもすぐに目眩は治まり、まだ少し痛む目を押さえながら軽く首を振った。

「私は何を……」

呟いて、咲夜は弾かれるように自分の胸元へと視線を落とした。

「なんとも、ない?」

見下ろした先には、見慣れた青い生地。白いミディアムエプロンは真っ白で、手足も傷一つない、綺麗な肌が見えていた。

「夢? いや、そんなはずは――」

その時になって、咲夜は初めて自分の周りへと目を向けた。

そこは薄暗い部屋の中。壁にかけられた燭台の上で小さな灯りが淡く揺らめき、壁沿いに置かれた書棚をぎっしりと埋める本を照らし出していた。

「パチュリー様の部屋、よね」

確かめるようにもう一度ぐるりと見回してみる。

と、書棚に一枚の布巾を見つけた。

寄ってみると、それは確かに自分の物で、更に言うなれば、今日パチュリーの部屋を掃除していた時に使っていたものだった。

一体どうなっているのか。

時間が戻ったのか。それともやはり一連の出来事は白昼夢のようなものだったのだろうか。

それを確かめるべく、咲夜は振り返った。

反対側の壁、書棚に挟まれるように置かれた机。

果たしてその上に『それ』はあった。

ただ違うのは、それは表紙を閉じたまま、あの時感じられた微弱な魔力もそこにはなくて。

それでも、咲夜はまた誘われるように引き寄せられていく。

『Red Girl Adventure』

「間違いないわよね……」

見覚えのある表紙に、知らずと手が伸びる。

そしていよいよ表紙を捲ろうかとしたその時、

「あれ、咲夜さんじゃないですか。パチュリー様なら図書館の方に居ましたよ?」

突然聞こえてきた声に、咲夜がびくんと肩を震わせた。

本へと伸ばしていた手を収めて振り向いてみると、いつの間に部屋に入ってきたのだろうか、そこには『赤い悪魔』が立っていた。

「……」

ドアを開ける音は聞こえなかった。足音も聞こえなかった。気配すら感じなかった。

それでも確かにその悪魔はそこにいて、無邪気な笑顔で咲夜を見ていた。

「あ、もしかしたら掃除ですか?」

「え、あ……えぇ、そうだけど……」

解らない。

あれは夢だったのか。今目の前で笑っている彼女は現実なのか。

固まって動けない咲夜に対し、小悪魔は笑顔のまま、無防備に近づいてくる。

「いやぁ、お疲れ様です。私はちょっと本を取りにきたのですが――」

一歩、また一歩、手を伸ばせば触れられる位置にまで来ても、まだその顔は笑顔のまま。何故だか咲夜は一歩も動けずにいた。

「あぁ、その本です、その本」

そして小悪魔が手に取ったのは、机の上に置いてあった『あの』本で……。

「ところで咲夜さん。この本見たりしました?」

「いや、あ、いえ……」

「むーん?」

一転、疑うような眼差しで顔を覗き込まれて、でもすぐに笑顔に戻って。小悪魔は踊るようにくるりと回ると、そのまま咲夜に背を向けた。

「まぁいいです。でも気をつけてくださいね?」

瞬間、空気が凍った――。

「でないと――」

燭台の上で、灯りがじじ、と音を立てた。

咲夜はごくりと喉を鳴らし、振り向いた彼女の顔は、あの時と同じように口の端を吊り上げて、

「次はありませんよ?」

そう、言ったのだ。

閉められたドアの向こうから聞こえてくる笑い声は、果たして何を意味しているのか。

それはあの『雨音』のように、いつまでも耳に残ったまま、離れてくれそうにはなかった――。

φ

それは決して触れてはいけない。

それは決して開いてはいけない。

それは決して読んではいけない。

そんな事を言われたら、貴方は一体どうするだろうか?

別にこれは難しい問いかけでもなんでもない。

だから是非とも簡単に考えていただきたい。

読んではいけない。だから開いてはいけない。

だから、触れてはいけない。

ならば答えは簡単。放っておけばいいのだ。

触れず、開かず、そして読まず。それを見つけてしまっても、ただ何も見なかったかのようにしておけばいいだけ。

実に簡単な答えだ。しかしそれは簡単だからこそ難しい。

決して触れてはいけなくて、決して開いてはいけなくて、決して読んではいけない。

けれど、仮に貴方の目の前にある本がそんな物だったとしたら。貴方がその事を知らずにいたとしたら。

そして、その本がとても魅力的に見えてしまったとしたら。

貴方はその本を触れずにいられるだろうか?

貴方はその本を開かずにいられるだろうか?

貴方はその本を読まずにいられるだろうか?

もう一度言おう。

たとえ何があったとしても、それは決して触れてはいけない。

触れたが最後。そこから抜け出す、術はない。